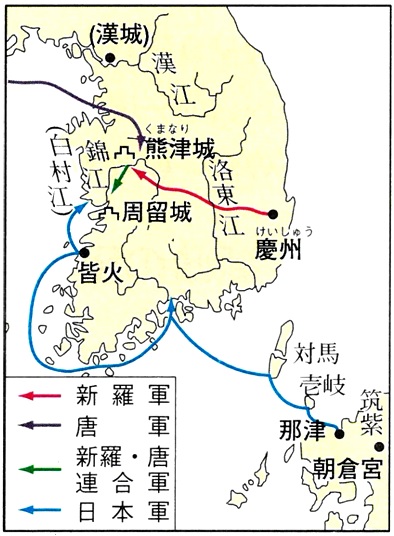

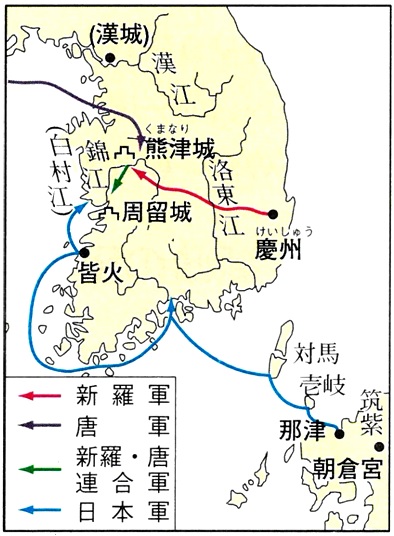

古代朝鮮と白村江の戦い

白村江の戦いは、天智二年(六六三)、わが国の百済救援軍が、百済の白村江で

唐軍に敗北した海戦と伝えられている。「日本書紀」の表現では、「白村江」は「はくすきのえ」と読み、「旧唐書」や

「新唐書」では「白江」、三国史記では「白沙」などと記されている。また、伎伐浦ともいい、

熊津江(錦江)下流の名称である。なお、これを東津江の下流とする説もある。

三国間の抗争と唐の介入

通史では、この戦いは倭国に大きな影響を与えるとともに、その後のわが国の歴史を決定する要因になったと

述べている。この戦いに至るまで、倭・唐・朝鮮半島において、どのような背景があったのだろうか。

隋が六一八年に滅亡した後、唐が国内を統一し、朝鮮三国(高句麗・新羅・百済)は、唐に朝貢するようになる。

唐の高宗は、三国の王にそれぞれ「群王」という地位を与え、三国をそれぞれ分けて治める政策をとった。

しかし、太宗の時代になると三国間での抗争が相次ぎ、そのなかで百済と新羅の戦いは長びくにしたがって、

ますます激化していくのである。そして百済は、三十一代義慈王の時代になると高句麗と組んで新羅を攻めた。

窮地に立たされた新羅は、善徳女王の命令で唐に救援を求めることになる。

唐は百済・高句麗両国の新羅攻撃を非難して停戦を命じたが、百済の新羅攻撃はその後も続き、唐の命令はたびたび無視された。

六六〇年、唐は朝鮮半島攻略のため、百済へ大軍を派遣し、百済征伐を行った。唐軍は白村江口の守りを突破すると、

一気に河をさかのぼり、都城泗泚城に迫った。この時、城内の百済人は恐怖にうち震えていた。そこへ東の陸から新羅の兵五万、

西の海から唐の兵十三万の大軍が襲いかかり、容赦ない略奪と殺戮が繰り広げられ、ついに義慈王は降伏したのである。

この戦いで捕虜になったものは一万余りにのぼり、泗泚城の南を流れる白馬江に身を投じて、

自ら命を絶った三千の女官たちの光景は、あたかも花びらが散るようであったという。

白村江の不思議 「日本書紀」編纂の目的

「日本書紀」の白村江の戦いの扱いは、どう見ても軽すぎるように思われる。敵側の戦船数をあげるが、味方の海陸の布陣については、

全く語っていない。二万七千の大軍のその後の消息も不明である。また「唐書」が、「四戦四勝」と称するのに、

「日本書紀」ではわずか二合の戦いだったという。味方将兵の勇戦についても、わずかに朴市田来津一人を書いたにすぎない。

あまりにもそっけない書き振りで、とても一国の戦記とはいいがたいのではないだろうか。

|

倭国の参戦

その後百済では、王として迎えられた義慈王の王子豊璋や、

副臣である鬼室福信らが中心となって復興を目指す勢力が起こり、倭に救援を求めてきた。

しかし百済では、扶余豊(豊璋)が、将軍・福信に謀反の疑いがあるとして斬り殺してしまう事件が起こった。

唐はこの混乱につけこんで直ちに百済に攻め込み、倭・百済両軍のたてこもる周留城を一気に攻略して、百済全土へ進軍していった。

そして、いよいよ白村江における海戦へと至るのである。

白村江の不思議 登場人物1

この戦いに登場する人物についてである。白村江の戦いの直前に、百済では鬼室福信が豊璋の命によって殺され、これを機に倭・百済連合運は敗戦への道をたどるとされる。

百済では対唐戦略を進めるうえで重要な役割を果たす福信を殺し、唐に有利な状況を作り出すというおかしな話があるだろうか。

この話がフィクションであるとすると、通史にある「福信が豊璋を倭から呼び戻した」という部分も疑わしいのではないか。

|

白村江の不思議 戦いの時期

六六三年という年号が大変気にかかる。唐が百済を滅ぼしたといわれている六六〇年から三年も経過しているこの年になって、

なぜ白村江の戦いが行われるのであろうか。倭としては、自国の領土が唐に攻められているのに、三年もの間、何もせずにいるわけがない。

もっと早くに、なんらかの策を講じるはずである。とすると、白村江の戦いはもっと早くに起きた可能性があると考えられる。

|

白村江の戦い

―――― 倭の敗北と百済の滅亡 ――――

ついに白村江における倭・唐両軍激突の日はやってきた。真夏の太陽が照りつけるなか、戦機は熟していく。

まず倭の水軍(前軍)と唐の水軍が衝突した。必死の応戦にもかかわらず倭の情勢は悪化していく。倭は負けて退却し、唐軍はさらに陣を固めた。

倭の諸将と百済王とが会議をした結果、天候、月の満ち欠けや潮の干満などは考慮に入れず、「ただ先を争って突撃すれば、きっと敵は退却するだろう」

そして、「前軍」に続いて「中軍」は船列を整えもせずに飛び出し、陣容を固めた敵の船団めがけて突っ込んだ。

唐の戦船は両岸に布陣して、突っ込んでくる倭の船を両側から攻撃した。しかも倭が退却を決めたときには、上げ潮で引き返すことができず、

倭の水軍は戦闘力を失い、敵水軍のなすがままになってしまった。

「百済本紀」によると、この時、百済の騎兵隊は左右の岸にいて、敵戦列の背後を衝き、倭の水軍を援護することになっていたが、

この騎兵隊が新羅に攻め込まれ、全く計画が狂ってしまったらしい。また「劉仁軌伝」には、

唐軍は倭軍の船に火を放って四〇〇艘を焼きはなち、百済の豊璋は高句麗へ逃げ、消息不明となったとある。

こうして倭軍は大敗を喫して、白村江の戦いは唐・新羅連合軍の勝利によって幕を閉じた。

白村江の不思議 登場人物2

この海戦において倭の水軍の司令官である阿曇比羅夫は、阿倍比羅夫の率いる別動部隊と連携をとらなかった。

そのため、強力な阿倍水軍は後詰めにまわされ、参戦せずに終戦を迎えたとされている。(「日本書紀」)

しかし、この天下分け目の決戦に膨大な予備軍を後に残しておくだろうか。また戦後、阿倍水軍が増強されたことも疑問である。

敗戦国の水軍が強化されるということはとうてい考えられないのである。「六国史」においても、この水軍の記述は他の部分と文体が異なり、

木に竹をついだようで、後につけ加えられたように思われる。

このように白村江の戦いにおける水軍について、さまざまな疑問があり、阿倍比羅夫についても、つじつまの合わないことが多くある。

諸説のなかには、この六百年後の元寇の際に、阿倍比羅夫という実質的に他国との戦いに敗れなかった水軍の司令官が過去に存在したことを創作し、

幕府軍の戦意高揚に利用したのではないかとする説さえある。

|

圧倒的な唐の国力

倭がこの海戦に負けることによって、白村江の戦いは終結を迎えたのだが、一般的には勝利国の唐軍が倭国へ乗り込んで来ると考えられる。

そうすると、この後、引き続き陸上戦も行われたのであろうか。

倭は一般に海軍力に比べ、陸軍力は劣っていたと考えられる。しかも、倭国では鉄がほとんど採れないため、青銅製の武器が主流であったのに対し、

唐では鉄製の武器が主流であった。鉄は青銅と比べ頑丈なため、陸上戦になれば、唐のほうが圧倒的に有利だったと思われる。

したがって、倭国本土では陸上戦は行わず、無条件降伏せざるをえなかったと考えたほうがよいのではないだろうか。

つまり、太平洋戦争と同様に、倭国は唐との国力の違いをまざまざと見せつけられ、白村江の戦いは倭・百済連合軍の敗北で幕を閉じた。

そして、倭国には敗戦国としての、みじめな戦後がまっていたのである。

トップページへ戻る