有馬温泉史

|

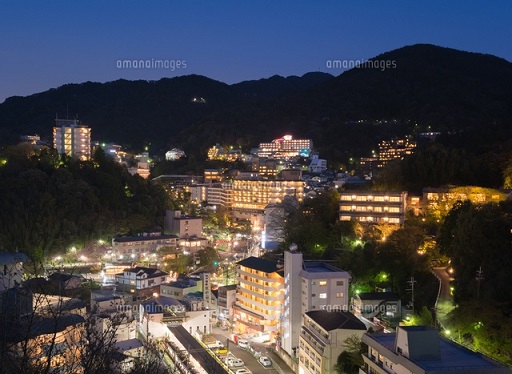

| 有馬温泉街 |

古来より、「湯の山」の名で都人に親しまれ、現在も、様々な年齢層に人気がある有馬温泉は、紀行文や詩歌にも賞されてきた。

有馬温泉の歴史は古く、入湯者には、後白河法皇、豊臣秀吉、千利休など、歴史上有名な人物が名を連ねている。

有馬温泉にとっての恩人は三人いるという。

それらの人物について説明しよう。

一、開祖・行基

|

| 有馬温泉寺 |

奈良時代の僧「行基」は、有馬を開いた人物として、三大恩人の第一番目にその名が挙げられる。当時、有馬にはかなり多くの人々が暮らしていたようであり、

行基が、温泉寺などの寺院を建て、有馬温泉を有名なものとしてから、京都、奈良地方からも貴族なども訪れるようになった。

豆知識 ー行基ー

奈良時代の僧。和泉地方の出身といわれ、俗姓は高志氏で、百済系の渡来人であり、

母も渡来系の王任氏の者であった。民間布教に努め、全国をめぐって彼をあがめた民衆の力によって池水、土木、農事指導を行った。

有馬温泉を開いたのもその一つであった。朝廷からはしばしば弾圧を受けたが、のちに聖武天皇の東大寺大仏建立に協力し、

日本で最初の大僧正に任じられたが、このような出世のかげには、彼に酷使され、命を落とした多くの農民たちの犠牲があった。

|

二、豊臣秀吉

有馬温泉は、秀吉の隠れ湯であったことは有名であるが、奥方の「ねね」や、愛妄「淀君」を連れてしばしば訪れた。

千利休なども伴って訪れ、催した有馬の茶会などは、有馬の歴史上最も華々しいものであるが、以来、有馬千軒と呼ばれる程の繁栄をみせ、現在に至っている。

三、復興者 仁西上人

仁西上人は、行基に次ぐ有馬中興の人物とされている。

現在、「坊」の名を残す宿は、八坊となったが、その昔、有馬には十二坊もの宿が存在していたのである。それは、

「中蔵坊」「茅の坊」「上大坊」「横の坊」

「中の坊」「下大坊」「尼崎坊」「北の坊」

「二階坊」「角の坊」「奥の坊」「池の坊」

これらは、仁西上人によって建てられたと歴史に残るのであるが、では何故、十二坊もの宿が、必要であったのだろうか。

次の章で、その謎についてせまってみよう。

トップページへ戻る