仁西上人と十二坊の謎

|

大和国吉野河上高原寺の住職仁西上人、

熊野権現の告を得、ここに来り、温泉を再修し、程なく功を奏せしかば、大和吉野の河上の民を誘い来り、薬師の十二神将を表して十二坊舎を建つ。

「有馬郡誌」より |

|

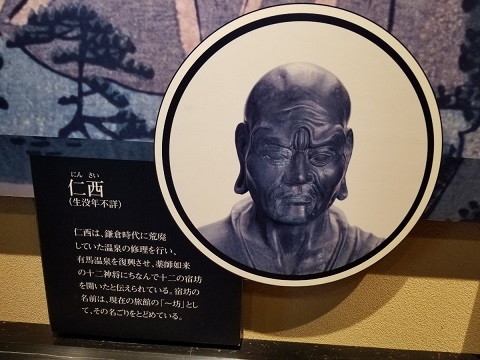

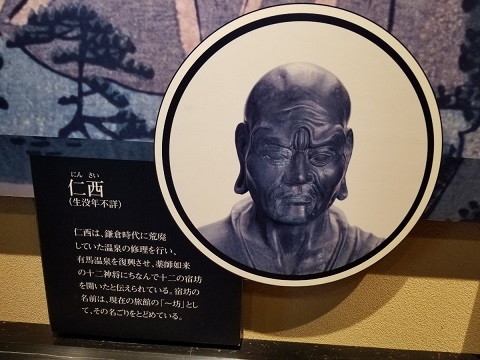

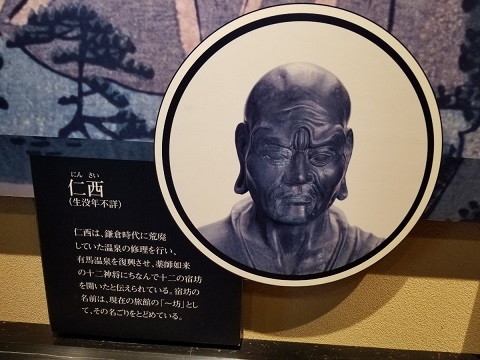

| 仁西上人 |

有馬は、六甲山の山崩れのため、百年近く放置されていたものを、熊野神のお告を受けた吉野の高原寺(現在は、源福寺)の住職仁西が、十二人の僧を従がえ有馬へと入り、復興したものとされている。

しかし、仁西が復興する以前に、大治三年(一一二八)には白河法皇、

安元二年(一一七六)には後白河法皇や建春門院がこの地を訪れたことが、歴史に残るのである。

すなわち、ある程度の施設が存在したと立証される。

時の最高権力者が訪れるということは、単に小屋掛の山の湯であるとは考えられない。

この仁西上人という人物は、何者であろうか・・・。

仁西は平家出身の僧であり、有馬へと伴った十二名も、吉野での源氏による平氏の落人狩りの手から、命からがら逃げた者達である。

十二坊舎を建て、それを隠れ蓑とし、坊主に身を変えることで生き長らえたことが、真実であろう。

この時代、有馬へは、平家の落人以外にも多くの人間が移り住み、有馬の人口は二万人もあったようである。

このことからもこれほどの人口を収容するために、十二坊が必要であったことが理解できる。

平家の落人以外で、有馬へと移り住んだ代表とされるのは、平清盛が、八瀬より、毛色の違う者達を移り住まわせたことや、

吉野で吉野彫りなどを職業としていた木工師の「木地師」(サンカ)などである。

|

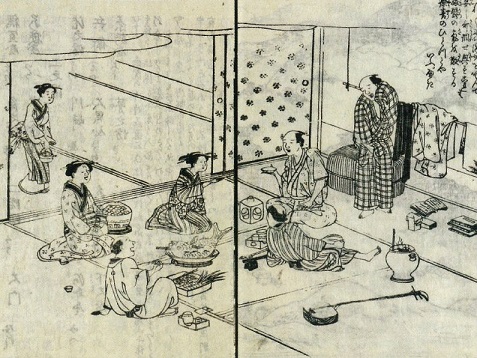

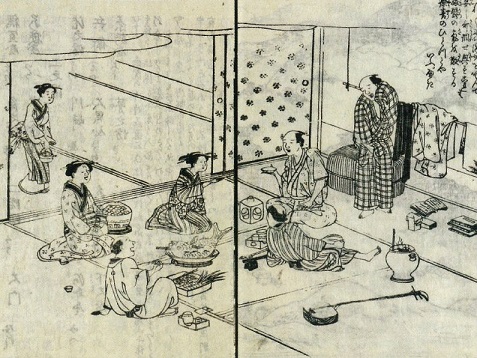

| 後世の湯女と湯治客 |

仁西は、十二坊それぞれに、「湯女」と称する者達を置いた。湯女とは、白衣紅袴の装束で、歯を染め、黛を描き、双六や囲碁の遊びや、その他に、

琴を弾じ和歌を詠み、今様を唄い、舞い、高位の公卿達を楽しませた女達である。

これらの職業は、平家女子の隠れ蓑のひとつであったのかもしれない。

以上の様な、湯女や白拍子で遊ぶ権力者などの姿が、有馬温泉の歴史であろう・・・。

仁西が、有馬へ伴った十二人中には平家の主要人物も存在したのである。

その事柄については、次の章で説明しよう。

豆知識 神戸の厳島

平清盛が、安芸宮島の厳島神社を厚く信仰したことは有名である。海洋民族の守護神とされる宗像三神を祀っており、

「いつく島」とは神が斎き祀られる島のことである。が、神戸にも厳島神社があった。福原遷都、

兵庫開港を行い、福原京の周り七ヶ所に厳島神社を勧請し、祀った。

そして、明治十年に温泉神社に併祀されたものの、この有馬にも厳島神社がある。平家の氏神ともいえる宗像三神を祀っていることからも、有馬が平家の落人村であったことがうかがえる。

|

豆知識 都の白拍子 豆知識 都の白拍子

白拍子は、水干に袴姿の男装で、鼓を伴奏に雑芸を謡いながら舞う「男舞」である。

平安末期に急速に盛んになった。平清盛と仏御前、源義経と静御前など、悲恋物語は有名である。

その芸は、京の貴人にもてはやされる高度なもので、その優劣が容色とあいまって、貴人の寵愛を受けるに至った。

芸と売色が密接な関係にあり、鎌倉時代の公卿の中には白拍子腹も少なくなかった。

|

トップページへ戻る

豆知識 都の白拍子

豆知識 都の白拍子