|

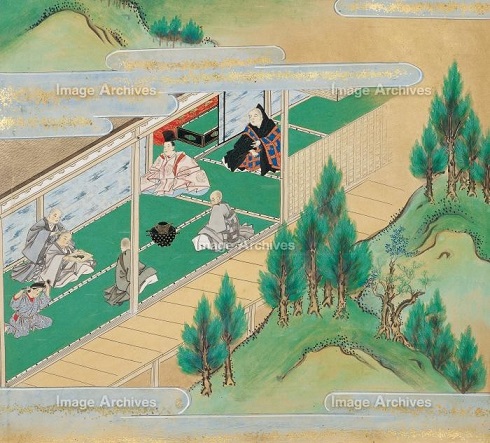

| 平維盛の出家 |

|

豆知識 平維盛 平重盛の長男、清盛の孫にあたる。その姿が美しかったので桜梅少将と呼ばれ、舞の名手であった。 源頼朝と富士川に対陣した時、水鳥の羽音に驚いて敗走した。ついで、木曽義仲を討とうとして礪波山に敗戦。西国に落ちた。 寿永三年(一一八四)、屋島の陣屋を逃れて、数人の家臣と高野山をめざし、東禅院の知覚上人(高野聖)を頼って出家した。 のち、熊野に入り、熊野沖で入水自殺したという。 |

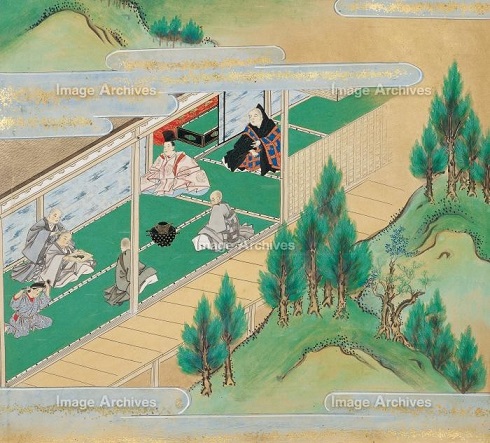

豆知識 文覚 豆知識 文覚 平安末期から鎌倉初期にかけて生きた真言宗の僧。俗名は、遠藤盛遠といい、もとは北面の武士であった。

十八歳の時、誤って袈裟御前を殺してしまったため、後悔して出家したといわれる。 治承(一一七七年~八一年)のころ、高雄山に登り、荒廃した神護寺の再興を志し、後白河上皇に寄付を強要したため、伊豆(静岡県)に流された。 そして、この地で、同じく流されていた源頼朝と親しくなり、後白河上皇と頼朝の連絡係となり、挙兵を推めた。 その後、後白河上皇と頼朝の援助によって、神護寺を復興した。 頼朝の没後、源通親の謀議に加わり、佐渡国(新潟県)に流され、後に、対馬(長崎県)に流された。生没年は未詳。 |