高野聖

高野山から出て全国をまわり、仏教を広めた宗教者をいう。

一般的に「聖」とは、半僧半俗の下級僧侶を呼ぶ。高野聖の史料や遺物はほとんどないが、

全国をまわって、勧化、唱導、宿坊、納骨等で高野山の台所をささえる階級であった。

平安時代末期から鎌倉時代末期まで二五〇年の間、高野山での中心的存在であったが、次第に地獄に落ちない引導袈裟を売ったり、

盗品の仏像を売るなど世俗化一辺倒になり、世間の顰蹙を買うようになっていった。徳川時代、

高野聖の真言宗帰人が命じられ、いわゆる遊行回国の高野聖の姿が世間から消えていった。

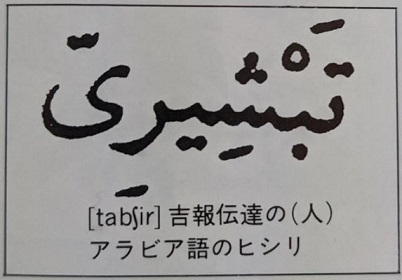

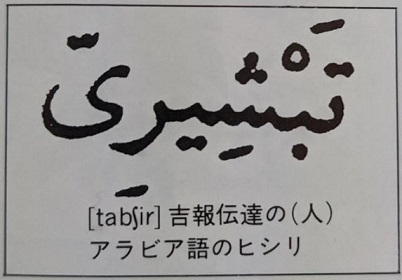

「聖」と今では文字を当てるが、「ヒシリ」はアラビア語の宣教僧、ペルシャ語では宣伝のふれこみ屋という意味である。

仏教の本場のミャンマー、カンボジア、タイ国の托鉢僧は、炎天でも絶対無帽なのに、高野聖が暑い中でも編笠をかぶっていたのは、

青い目を隠すためだったのであろう。また、この聖が各地に出廻ったのが源平合戦の後であることから、平家落武者が聖になったと考えられる。

| (注) |

勧化--- | 信仰をすすめて金品を集める |

唱導--- | 宗教的説話の説教 |

宿坊--- | 高野詣をする人の宿の世話 |

納骨--- | 野辺の白骨や委託された遺骨を高野山へ運ぶ

|

トップページへ戻る