ヘレニズムへの道

キュロス二世

イランにおいて、初めて歴史に姿を現したのは、アーリア民族・スキタイ系のメディア人で、前八世紀ころ、イラン高原で王国を建設した。

当時、この南のメソポタミア地方は、セム族のアッシリア帝国が栄えていたが、メディア人が発展するにつれて、メソポタミアの争奪が繰り返されていた。

家畜を主とした遊牧民メディア人は、次第に騎馬戦術を発達させ、アッシリアの歩兵部隊に、壊滅的打撃を与えることに成功した。

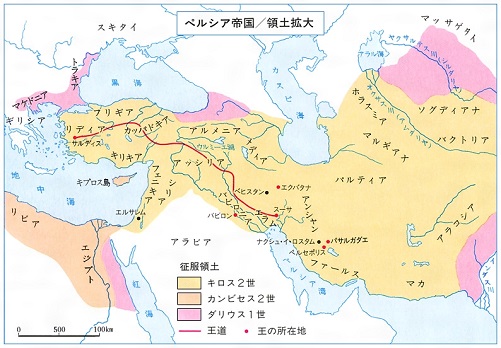

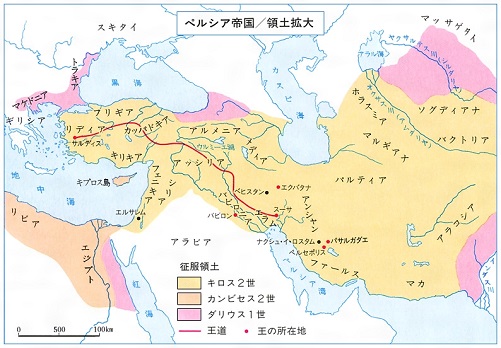

メディア人が、アッシリアを征服、強大な王国を建設した後を受けて、イランのファールス地方を支配していたペルシャ人が、それを更に拡大し、多くの異民族を征服し、広大な版図を有するアーリア族最初の帝国(アケメネス朝)を形成することになった。

この帝国は、前七世紀ころ、アケメネスという王に基礎を置かれているといわれるが、アケメネス帝国が、はっきりするのは、キュロス二世が王位に即いてからである。

キュロス二世はまず、メディアを掌握し、リディア(小アジアの西部)を併合し、前五三九年には、新バビロニア王国を征服し、次いで東方では、今のアフガニスタンから西方インドまで版図に加えた。

キュロス二世の偉業の主な原因としては、優れた統率力とペルシャ軍の強力な戦闘力の外に、被征服国に対する寛大な政策であった。

当時の勝者の常道である血なまぐさいものでなく、各民族の神や制度、習慣を変更せず、また破壊、搾取、圧制を行うことなく、単に征服した国の王位を自分がそのまま継承し、国土をアケメネス朝に併合するだけであったため、

被占領地の人々は、キュロス二世を専制政治からの解放者と歓迎し、特に、南ユダ王国のユダヤ人は、アッシリアの圧制から解放され、彼に「メシア」という称号を捧げたとされている。

キュロス二世は、全近東を手に入れた後、中央アジアの未開遊牧民の侵入から、ペルシャを守るため、一連の戦闘を行ったが、その遠征中、カスピ海の南岸に住む未開の種族マッサゲタイ人との戦いで死亡したとされている。

キュロス二世が死ぬと、その長子のカンビセス二世が王位を継いだ。

カンビセス二世は、父キュロス二世の宿願であったエジプト遠征を成功させ、帝国を更に拡大することに努めたが、エチオピア遠征に兵站線が長過ぎて失敗し、従弟のダリウスの反乱と相俟って、バビロン付近まで引き揚げて来て、この地で斃れた。

アケメネス朝系図

|  |

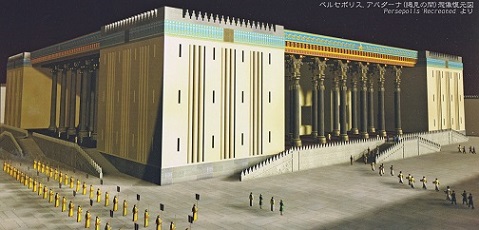

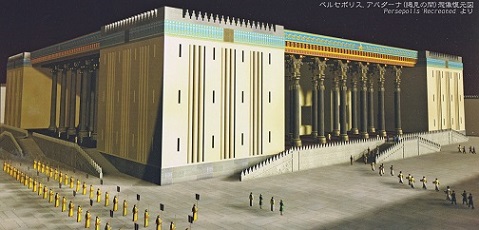

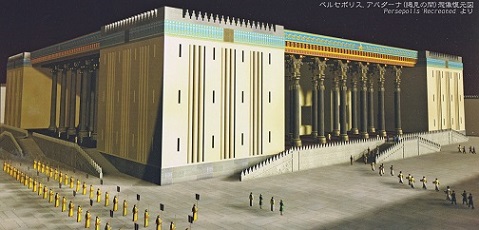

ペルセポリスの

アパダーナ復原図

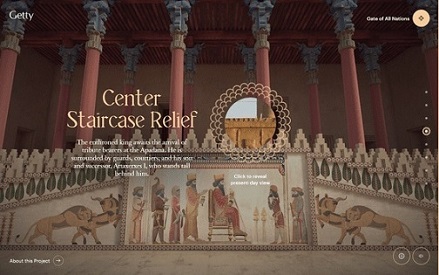

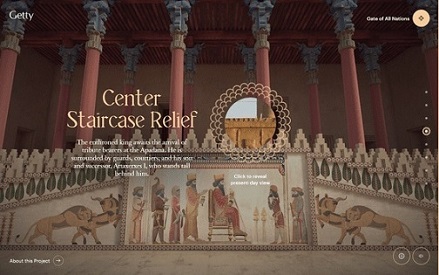

ダリウス大王建築 | アパダーナ東側正面階段

復原図

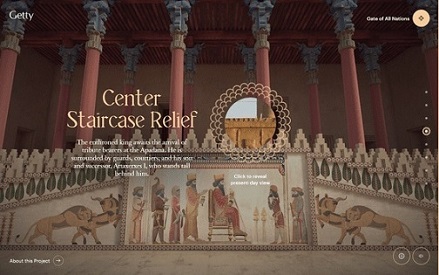

ダリウス大王謁見図 |

ダリウス一世

|

| アケメネス朝ペルシャ |

ペルシャ帝国の王位に即いたダリウスは、反乱相次ぐ国内を鎮定し、キュロス二世、カンビセス二世の功業を受け継いだ。

そして、全土に支配権を確立するため、司法、行政に統一的制度を適用し、主要都市を結合するよう道路網を整えた。

統治の方式と機構の整備により、軍隊の移動が迅速化され、住民の動揺、擾乱が抑えられ、従って貿易・通商も活発に続けられ、そしてペルシャ独特の文化が発生した。

ペルシャ帝国の文化の特徴は「包合した四方の国々の寄せ集め」と言われている。バビロニア、シリア、地中海沿岸のギリシャ植民都市、エジプトなどの文化要素が混成されたもので、雄大豪壮で、しかも流麗な感覚をもっていたと言われる。

ダリウスは、版図の拡張を目指し、上図で示すような広大な境域を支配し、アケメネス朝ペルシャ帝国は、最大に達した。

ダリウス以降のペルシャ帝国

ダリウスの死後、ペルシャの勢力は、下降の一途を辿り、八代、一世紀半(紀元前四八六~紀元前三三〇年)で滅亡した。その原因は、歴代王族間の王位争奪戦の繰り返しの結果である。

ヘレニズムの発展

ペルシャを征服したアレキサンドロス大王と後継者たちが統治した数百年間に、ギリシャ文化とペルシャ文化が融合し、個人主義的、コスモポリタン(国際主義)的文化が発展した。

トップページへ戻る