中世ヨーロッパの文化と社会

ルネサンス文化

十四~十六世紀のヨーロッパは、封建社会の変質が著しく、封建貴族と教会の勢力が衰え、都市生活が活発になり、市民階級が頭をもたげてきた。

このような社会を背景として、新しい、自由な、人間的な文化の生まれることが望まれていた。これが、ヨーロッパの近世文化の始まりである。

その内容は、古代ギリシャ、ローマの学問や芸術の復興を中心としながら、中世の神話中心の考えから抜け出て、人間中心に考えようとする新しい文化であった。この現象が、ルネサンスと言われるものである。

ルネサンス文化は、十四世紀後半、イタリアの工業都市フィレンツェを中心として起こり、十五世紀に、教皇庁の財政と金融を担当していたメディシス家が、政権を握って専制君主となり、進んで文化の保護、奨励に当たったことにより発展し、十五世紀後半には頂点に達した。

十六世紀の初めには、文化の中心が、ローマ教皇庁に移り、ユリウス二世やレオ十世などの教皇が、文化を奨励した。

ルネサンス期の三大発明

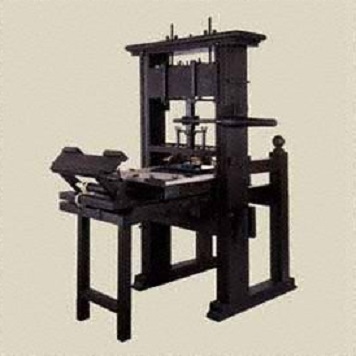

|

| 当時の印刷機 |

火薬(東方から伝来)、羅針儀(アラビア人の用いた磁針を改良したもの)、活版印刷は、ルネサンスの三大発明と呼ばれ、ヨーロッパ近世開幕の露払いの役割を果たした。

火薬を使う小銃や大砲の発明によって、騎士の戦術や封建領主の城は無力となり、封建領主の没落を促した。羅針盤は、このころの正確な天体暦とあいまって、遠洋航海が容易にできるようになり、西ヨーロッパ人の地理上の発見に役立った。

十五世紀の中ごろ、ドイツのグーテンベルグが、活版印刷機を発明した。これは、製紙法が普及したのとあいまって、本が安く多量に作られるようになり、ルネサンス文化や宗教改革思想が広まるのにも、大いに役立った。

中世ヨーロッパの社会体制

封建制度

中世のヨーロッパでは、西ローマ帝国が滅んだ後、原始の氏族的な秩序も力を失い、社会の治安が乱れていた。こういう時代には、勢力の弱い地主は、自分よりも有力な地主に保護されることを望んだ。一方、有力な地主は、自分の領土を守るための軍事力を求めていた。

こうして、大地主である国王や強大な貴族は、自分に仕える者を「家臣」とし、土地(領土)を「封土」として彼らに与え、騎士軍を養成した。更に家臣たちも、自ら「主君」として、自分の主君から受けた封土の一部を、家臣たちに与えた。

このようにして、主君と家臣の関係が数段階に分かれ、国王を頂点として、大諸侯、中小諸侯、騎士という、ピラミッド型の階級組織が、出来上がった。このような家臣制と封土制を結び付けたものが、封建制度である。

荘園と農奴

封建社会の支配階級である貴族や聖職者の生活は、彼らの領地で働く農民の勤労によって支えられていた。

農民は、もとは自分の土地を持っていたが、社会不安や国家の重い税を免れるため、有力者に土地を献上して改めて、その土地を耕す権利を貸し与えてもらった。

領主が支配する土地は、荘園と言われていた。領主は、荘園を経営していく労働力が必要なために、農民が荘園を離れることを許さず、職業を変えることも許さなかった。

こういう農民は、奴隷より地位は高いが、半自由民で、一生苦しい労働を続け、貧しい生活をする運命にあった。このような農民は、農奴といわれ、封建社会の農民の多くは、農奴であった。

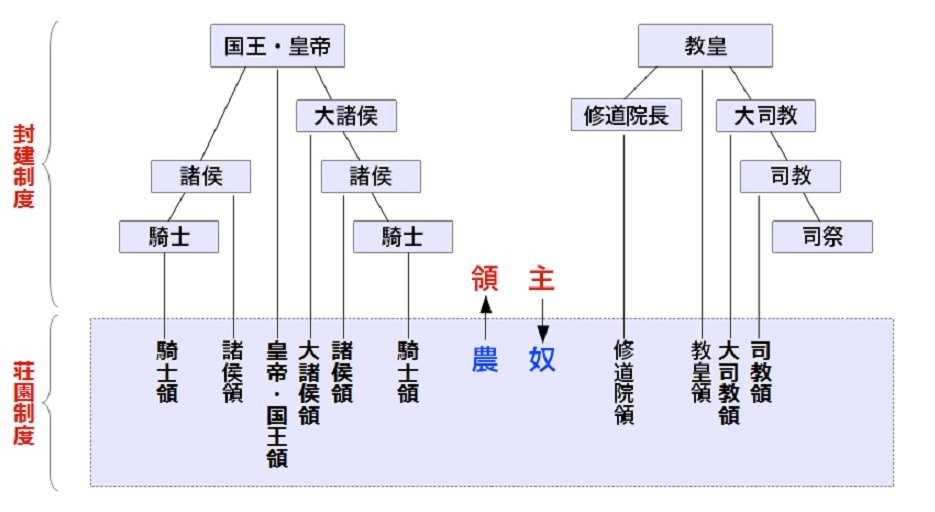

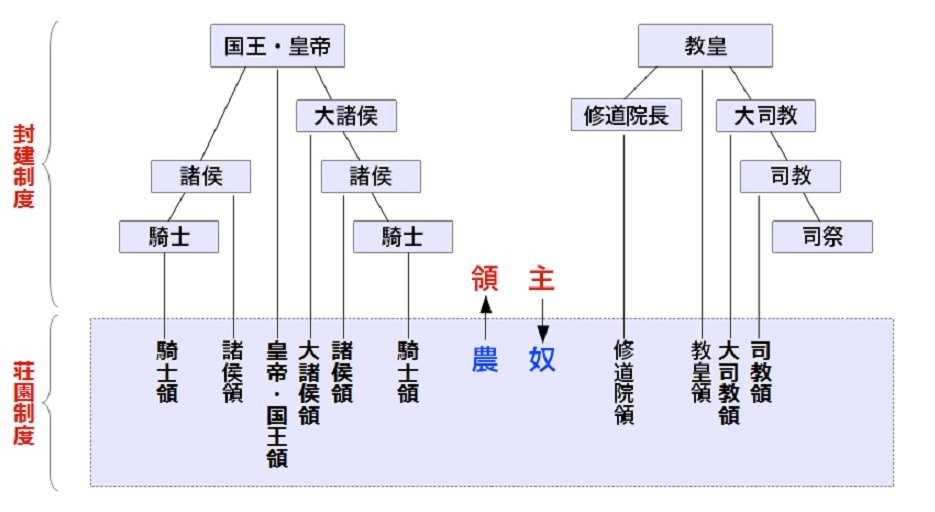

|

| 封建社会の構造 |

| 大司教・司教などの宗教諸侯も封建制の中に組み込まれ、また臣下が、二人以上の主君に仕えることも珍しくなかった。

七~八世紀から十一~二世紀に発達した大陸の古典荘園では普通、週三日の直営地耕作(賦役)や鶏・卵・豚など主に畜産物の貢納が、農民の負担であった。 |

都市と労働者

中世の前半では、自給自足の経済が行われていたが、封建制度が完成し、社会が安定してくると、生産力が高まり、生産物の交換が活発になって、商人や手工業者が主に住む都市が生まれた。

都市では、商人や手工業者が、それぞれ同業者同士で、ギルドという組合を作っていた。ギルドでは、組合員が自由に競争をすることは許されず、労働時間、賃金、仕事場の人数などが、厳しく制限されていた。

騎士道

領主の領土では、中央の国家権力が非常に弱く、領主が武力をもっているので、国内で領主間の争いが起こりやすかった。そこで領主は城を構え、騎士は騎馬や戦いの練習に励んだ。

騎士の間には、騎士道と呼ばれる道徳があった。それは、武勇を尊び、主君に忠誠を尽くし、名誉を重んじ、キリスト教の教えを守ることが大切であるとする精神であった。

騎士道の道徳は、封建社会が衰えた後も、少し変化しながら、西洋の道徳の中に生き続けた。

近世ヨーロッパの社会体制

絶対制国家の成立

中世から近世への社会の変化は、土地から貨幣へ重心が移動したことであった。商業経済、貨幣経済が盛んになると、市民階級の力が強くなり、逆に、土地は持つが、貨幣はあまり持たない貴族の力は、弱まっていった。

そこで国王は、市民階級から金銭上の援助を受けて、強力な常備軍と官僚機構をつくり、政治権力を、封建貴族から奪って自分の手にした。

こうして、国王の権力は強大になり、何者からも権力の行使を制約されることなく、政治を行うことができた。このような政治形態を絶対君主制という。

絶対君主制の国家では、封建的分裂はなくなったが、身分制度はまだ残っていて、聖職者、貴族、平民という身分の別が厳しく、平民の政治的な発言力は、中世末期より弱まった。

重商主義

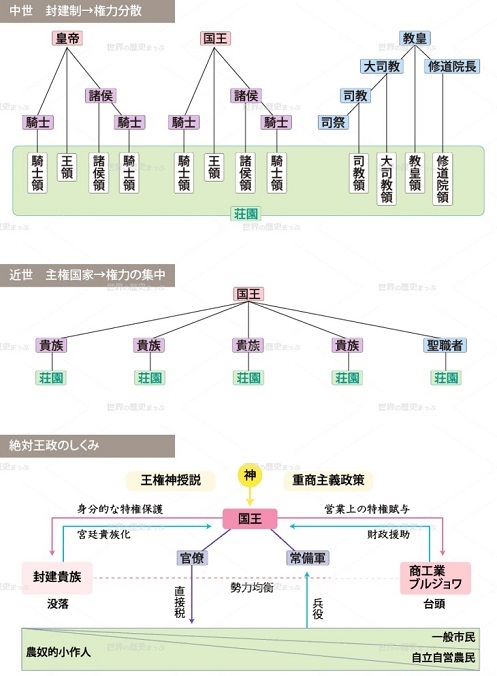

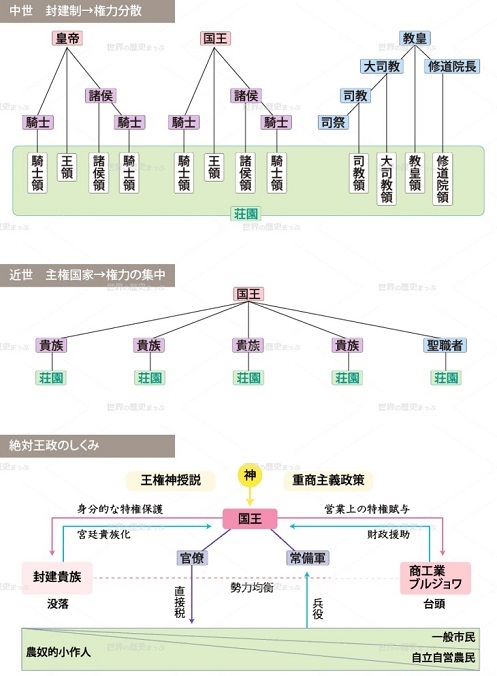

|

| 絶対制国家の特徴 |

国王は、軍隊と官僚を維持するために、多くの貨幣を必要とし、課税の源泉となる商工業を、盛んに奨励した。また国家は、輸出を進め、輸入を制限し、国内の産業を保護または監督して、輸出品となるような工業品の生産を高めた。

更に、ある産業に奨励金を与えたり、生産や販売上の独占権のようなものを与え、国家が産業経営に乗り出した。

このような貨幣の獲得を目当てとする産業保護政策は、重商主義と言われている。大体、十六世紀から十八世紀までのヨーロッパ各国の政府が、この政策を採用した。

そして、これらヨーロッパの絶対制国家は、互いに激しく競争し、しばしば戦争を引き起こした。

トップページへ戻る