本拠地駒場ー聖なる土地は物語るー

古代において、駒場は豊城入彦が居城を構えた所であり、

三つの神社に囲まれていて、三社は豊城入彦と縁が深い。

この三社とは調神社・氷川女体神社・大宮氷川神社のことである。

なぜ、豊城入彦が駒場に居城を構えたのか、そして当時、この三社の場所はどのような意味を持っていたのかについて、

色々な方面から考え、調べてみることにした。

古代の地形

|

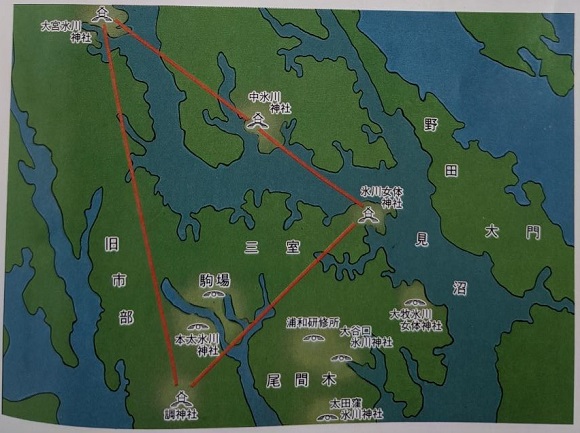

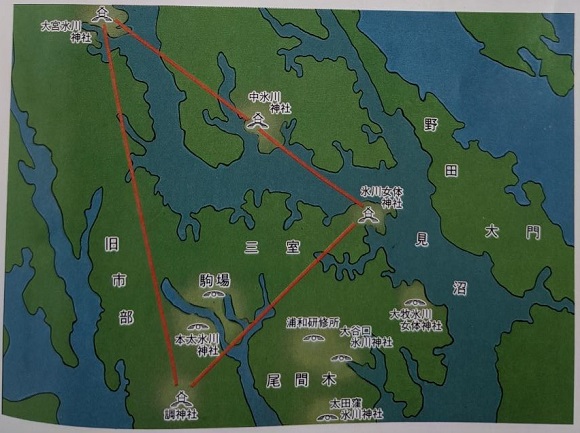

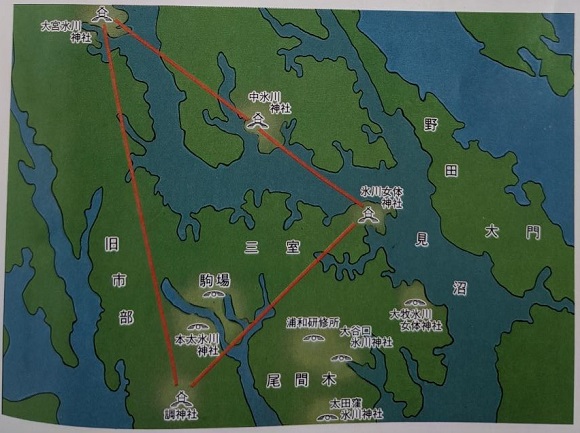

| 当時の駒場周辺の地形 |

まず、地図上で三社を線で結び三角形を作ると、駒場がそのトライアングルの中に納まることがわかった。このトライアングルのうち、

大宮氷川神社と氷川女体神社の二社は、いずれも高台にあり、湖沼(見沼)の突端部に位置していたことがわかる。

古代人は「沼」に対して「鏡」の意識を重ね、重要かつ、神聖視していたらしい。「見沼」は、もともと「御沼」(神の宿る沼の意)とあらわされ、

この周辺の地名が「三室」(神のおわします所の意)であることからも、神とのつながりが深い土地であるといえよう。

また、見沼に限らず祭祀を行う場所は、水辺に近い場合が多いことから、祭祀と水との関わりも、うかがえる。

神社配置と古代の信仰

「神社配置には意味がある」という説があり、近年この分野での研究は進みつつある。

それによると、古代人は高度な測量技術を持ち、方位を正確に見極めて祭祀を行う場所を決めていたという。

古代人は、山・川・岩・木などの自然物に神が宿ると考え崇拝していたが、中でも万物のエネルギーの源として太陽を最も重要視・神聖視した。

太陽方位・運行を知ること ~ つまり「日知り」は「聖」に通じ、農業生産を高め、

安定した生活をおくる上でも大切であった。

古代人の、太陽に対する思いは神秘的かつ、信仰的なもので、それは我々の想像をはるかに超えるものである。

未知なる古代の精神世界に踏み込むためには、まず古代人の考え方を理解し、現代人の先入観を捨てる必要があるだろう。

後世「神社」の形になった場所は、古来太陽の通る道であったり、太陽の動きを読むのに適した場所であることが多い。

この点に着目して、神社配置の意味を考えていこうと思う。

駒場は礼拝所

豊城入彦の本拠地駒場は、居城であると共に「礼拝所」であった。

太陽信仰の豊城入彦が礼拝をしたこの地は、太陽の通る道を読み、太陽のエネルギーを受け、「御神託」をするにふさわしい場所であったのだろう。

聖なる角度にはパワーがある

我々にとって三角形とその角度は、とりたてて意味を持つものではない。しかし、古代人は、三角形とその「特殊な角度」にはパワーがあると信じていた。

特殊な角度とは、三十度・四十五度・六十度である。主に、この三つの角度が祭祀を行う地点を決めるために使われていることから、

これを「聖なる角度」とし、「聖なる角度」のいずれか一つを持つ三角形を「聖三角形」とする。正三角形や二等辺三角形も聖三角形である。

古代人の測量技術

古代人は、どのような方法で測量していたのか。ここでは原始的で、簡単な測量方法をいくつかみていくことにする。

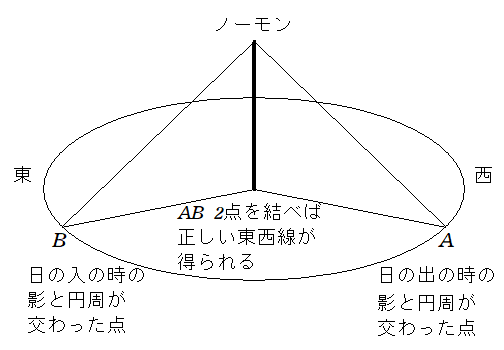

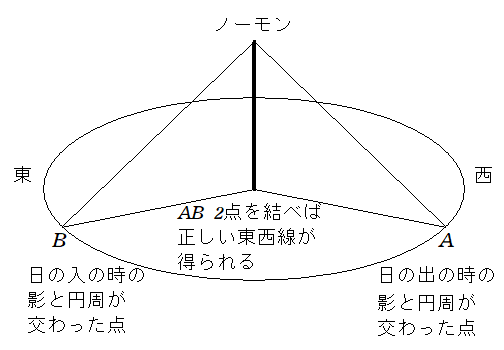

① ノーモン 正しい東西線を測る

今から数千年以上の昔、エジプトの天文学者は、ノーモンと呼ばれる棒を使い、正しい東西線を割り出していた。平らな地面に円を描き、中心に、ノーモンを垂直に立てる。

日の出から間もなく、ノーモンの影が円周にかかった点に印をつけ、日の入りにノーモンの影の先端が円周と交わった別の点に印をつける。

この二点を結んだ線が、正しい東西線である。

日本では、伊勢神宮の別宮雑宮の神田に立つ柱で、ノーモンが使われている。

② 勾玉

三種の神器の一つである勾玉は、装身具としてだけではなく、測量具としても用いられていた。

勾玉のまわりを三角に囲むと、四十五度、九十度の角度がとれる。

中には、糸を通す穴から、三十度・四十五度・六十度の角度がとれるような溝が刻まれているものもあった。

|

| 御正躰 |

③ 他の測量器具

他にも鏡や銅鉾など、測量器具として用いられたと思われるものは、いくつかある。

御正躰は装飾品として残されているが、これはコンパスのように使い、角度をとることもできる。

実際は測量器具であったのではないだろうか。

太陽がつくる角度 ー 聖角

三種の聖角は、比較的つくりやすい角度であった。しかも、これは日本の地において、季節の節目に太陽がつくる影の角度に近似している。

神と崇める太陽によってもたらされる角度を古代人が神聖なものととらえたとしても不思議ではなかろう。

農耕社会と太陽の恵み

古代、気候変動によって動物が減少し、人類は狩猟中心の生活から農耕中心の生活へと移り変わっていった。

稲作中心の農耕生活を送る人々にとって、稲の順調な成長と収穫は、最大の関心事であったと想像できる。

幼苗期は特に気温の影響を受けやすく、二~五度低下すると一日で害が及ぶ。

古代社会では、種蒔きのタイミングを知らせてくれる太陽の運行を読むことは、生命に関わるほどの重大事であった。

崇神天皇の御名「御間城入彦五十瓊殖天皇」は、「春分から農作業を初めて五十~六十日目に種蒔きをさせる天皇」と、

訳すことも可能で、このことから、崇神天皇は適確な農事指導を行い、国の繁栄に努めたと考えられる。

鋭い五感

本来、人間には鋭い霊感が備わっていた。古代人は、気候の変化や、身に迫った危険を未然に察知する予知能力に長け、五感も現代人とは比べようもなく発達していた。

そして、霊感の最も優れた人が、長として人の上に立ち、「御神託」をもって国を治めていたのであろう。

ピラミッド・パワー

世の中には、解明されていない不思議なエネルギー現象が、数多く存在する。ピラミッド・パワーと呼ばれるものもその一つで、現在ではピラミッドの模型を使い、様々な実験が行われている。

この模型の中では生物が腐らずに脱水化されたり、カミソリの刃を鋭く保つ効果も報告されている。

そして、人間にとっては、精神の安定・陶酔・幸福感が得られ、更に身体の痛みが和らぐなどの結果もあらわれている。

古代人にとって「聖地」とは、こうしたエネルギーを受けやすい場所と、考えられていたのかもしれない。

太陽運行を読み、天文台の役割をしていたと思われる遺跡は世界中に点在している。

次に、そのうちのいくつかを紹介し、古代人の叡智を探ってみることにしよう。

豆知識

ある説によると、古代人の首長は特別な霊力を持つ支配者であり、外交を行う代表者であり、さらには、神と人とをつなぐ司祭者でもあったという。

かれらは、「日子」「日女」と呼ばれ、「日子」は男性(のちに「彦」と表記)、「日女」は女性(のちに「姫」と表記)をあらわした。

|

トップページへ戻る