おとぎ草子 大江山の鬼

人をさらう鬼ども

むかし延喜の帝のころ(平安時代中期)世の中は平和におさまっていた。

しかし、ここに思いがけないことが起こった。京の都からそれほど遠くない丹波の国(今の京都府・兵庫県の一部)大江山に、鬼がすみついて人をさらっていって食うという。

娘をさらわれた家では嘆き悲しんだが、どうすることもできない。

このなかで池田中納言のひとり娘が、さらわれたことは評判になり、手わけしてさがしたが、なんの手掛かりもない。

そこで、占い師を呼び占ってもらったところ、丹波の山の鬼にさらわれたとの答えであった。次の日早く中納言は、このことを帝に報告した。

宮廷では大騒ぎになり、評議したがまとまらない。そのなかで関白殿がすすみでて、「鬼どもの悪事が重なっては、世の中が騒がしくなるであろう。源頼光を召して鬼をうつよう命じたら、きっと役目を果たすであろう。」

と言ったので、帝は頼光を召し、鬼をうつよう命じられた。頼光は勅命を承り、身内の人々を呼び集めた。

源頼光には四天王といわれる四人の強い家来がおり、友人の藤原保昌を加えて鬼退治の相談をした。

「変化のものをうつには人の力だけではかなわないだろう。神の力を借りよう。」

と相談が決まり、石清水八幡・住吉明神・熊野権現へお参りし、熱心にお祈りした。

計画を練り、六人だけで山伏に姿を変え、笈の中に鎧冑や刀を入れ、丹波の国へ向かった。

神の酒・鬼の酒

道を急いで大江山に着いたが、深山で鬼のすみかがわからず、とある岩穴を見ると小屋があり、三人の老人の姿が見えた。

怪しんで問うと、それぞれ摂津国の者、紀伊国の者、山城国の者と答え、

さらに「鬼はたいそう酒が好きで、毎日あびるように酒を飲んでいるので、酒呑童子という名がついています。

実は私どもは不思議な酒を持っています。神便鬼毒酒といって、鬼が飲めば毒になり、あなた方には薬になります。

これをお持ちください。それから、この冑をかぶってください。」といい、姿が見えなくなった。さては、あの老人は神々であったかと六人は、いよいよ勇気が出て険しい山にふみ入った。

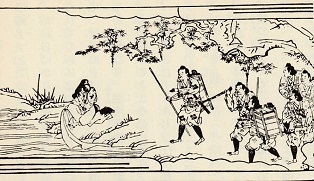

谷間を流れる川に沿い川上へのぼっていくと、泣きながら洗濯している上品な娘に会い、わけを聞くと、鬼にさらわれてきたと答え、鬼のすみかの様子を話してくれた。

頼光たちは、川上へのぼり、鬼のすみかへ着くと六人は奥の御殿へ連れていかれた。

御殿の真ん中に、真っ赤な顔の大きな酒呑童子が鉄の杖をついてあたりをにらんでおり、「わが住む山は岩石そびえ、谷深く、道もなし。何用あってまいったか、わけを言え。」

頼光臆せず、「われわれは出羽国(今の秋田・山形県)羽黒山の修験者。

都を目指したが道に迷ったもの。今宵の宿をお貸しくだされば、珍しき酒持参しておりますので、ともに楽しく酌み交わしましょう。」

珍しい上等の酒と聞いて、酒呑童子は喜び、手下の鬼どもにもてなすよう命じた。

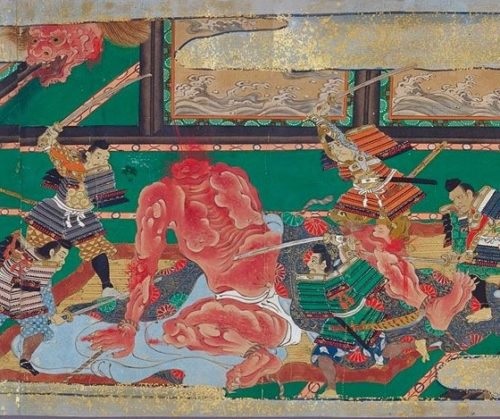

舞いあがる鬼の首

「それでは、われらが酒をしんぜよう。」頼光は持ってきた神便鬼毒酒をとり出し、はじめに自分が一杯をさらりと飲みほし、童子に杯をさし出した。

酒呑童子は、すっかり安心して杯を受け、疑い心も消え、がぶがぶと酒をあおり、大いびきをかいて眠ってしまい,手下の鬼どももそこここに眠ってしまった。

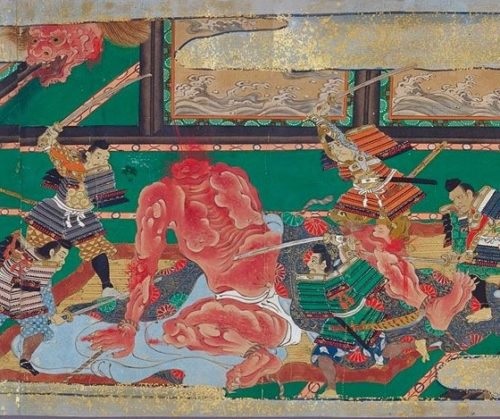

頼光たちは、このありさまを見て笈の中から鎧や刀を取り出し、身支度をし、神の加護を念じながら刀を抜いた。

頼光は力いっぱい鬼の首へ切りつけた。

酒呑童子は目をむき「うおーっ・・・」と激しくうなり、起きあがろうとしたが毒酒に体がしびれてかなわず、ついに頼光が、その首を切り落とした。

「ぐわぁ・・・」最後の叫びをあげ、酒呑童子の首は上へ高く舞いあがり、頼光の頭へ落ちかかって、がきっとかみついた。

けれども神から賜った冑をかみ砕くことはできなかった。

頭の鬼のうたれたのをみると、手下の鬼どもは力を失い、やがてみんな平げられてしまった。

鬼たちが滅ぼされたのをみると、奥の間から、とらわれていた姫や娘たちが喜んでころがるように出てきて、手をとり喜びあった。

頼光たちは、助けた人たちを送りながら都に帰り、いっさいの出来事を報告したので、帝は、たいそうお喜びになった。

こうして都の人々も安心して眠れるようになり、頼光たちの働きは日本中にたたえられた。

| |

「指に足りない一寸法師」や「浦島太郎は亀に乗り」などと歌われた話は、みんな日本のむかし話として、古くから伝えられたものである。

この大江山の酒呑童子の話も、一寸法師や浦島太郎と同じように御伽草子という本の中に入っている。

この本は室町時代(一三三六~一五七三)から、江戸時代(一六〇三~一八六七)のはじめころまでに書かれたもので、昔の人たちも、これらの物語を楽しんで読んだものである。

酒吞童子伝説は簡単に言えば、頼光という朝廷側の武将が鬼を退治したというが、鬼と呼ばれたものは、権力者にまつろわぬ者、法の秩序を乱す者とも言える。

|

豆知識 酒呑童子異説

正暦元年(九九〇)、大江山地方を桃源郷として村人に幸せを与え続けていた酒呑童子。

権力に背く反逆者として汚名を着せられ続けるが、彼は大江山地方にとって太陽のような存在であった。

|

源頼光(九四八~一〇二一)

平安中期の武将。

満仲の長子。武名高く特に弓術にたけていた。摂津国などの国主を歴任した。

四天王といわれた家来を連れ、大江山の酒呑童子を退治したという伝説があり、

蜘蛛切と称される名刀にかかわる山グモ退治や、

京都・

市原野での盗賊

鬼童丸を退治した話など

武勇譚がある。

頼光の四天王

碓井貞光 : 平安時代の勇士、

碓氷峠の人、初名

貞通、荒太郎と称した。

靫負尉に任じた。

治安元年九月、六十八歳で没。

卜部季武 : 平季武とも=

伝未詳

今昔物語に

産女という

幽鬼に会う話がある。

渡 辺 綱 : 武勇をもって知られ、頼光に従い盗賊鬼童丸を斬った話や、

羅城門の鬼退治の話などがある。

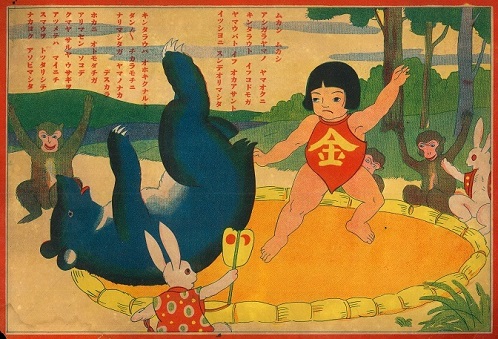

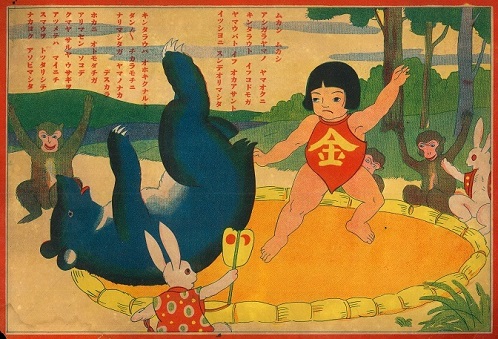

坂田金時 : 古くは

公時とも書く。今昔物語や

古今著聞集にその名がみえる。

近世に入って民話的な金時あるいは金太郎の人物像に近づいてくる。

足柄山中で頼光に見出され、家来となる。

藤原保昌(九五八~一〇三六)

平安時代の歌人であり、武勇の人としては盗賊

袴垂保輔に関する話がある。

和泉式部を

娶り摂津守として赴任し、

さらに国守として

丹後国に下ったことは

金葉集の大江山の歌の伝説により知られている。

長元九年(一〇三六)七十九歳で没。

足柄山の金太郎

童謡「金太郎」や、赤い腹掛けでおなじみの金太郎とは、どんな子供だったのだろうか。

天延四年(九七六)三月、源頼光が都へ帰る途中、相模国の足柄山にさしかかり、峠であたりを眺めていると、赤色の雲がたなびいている峰が見えた。

渡辺綱を呼んだ頼光は「あの赤い雲の下には、必ず偉大な人物がいるに違いない。急いでみてくるように。」と命じた。

渡辺綱は、さっそく赤い雲をめざし、山を越え、谷をおりて行くと、六十あまりの姥と二十歳ばかりの青年が萱ぶきの家に住んでいた。

綱が名乗り、主君頼光が、あなた方を連れてくるようにと言われたとわけを語り、二人を連れて戻ってきた。

頼光の尋ねへの姥の答えは「この子には父はありません。ある日、山の頂上で寝ていますと、夢の中で赤い竜と契って、この子を産みました。」というものであった。

頼光が私に仕えないかというと、姥は「私はこの子を優れた武将に、お願いしようと思っていましたが、今日までお目にかかれませんでした。

どうぞこの子を、よろしくお願い致します。」と頭を下げた。頼光はさっそく杯を取り出させ、主従の杯を取り交わし、坂田金時と名のらせた。

頼光の家来となった坂田金時は、四天王の一人に数えられ、多くの手柄をたて、強い有名な武士となった。

トップページへ戻る