|

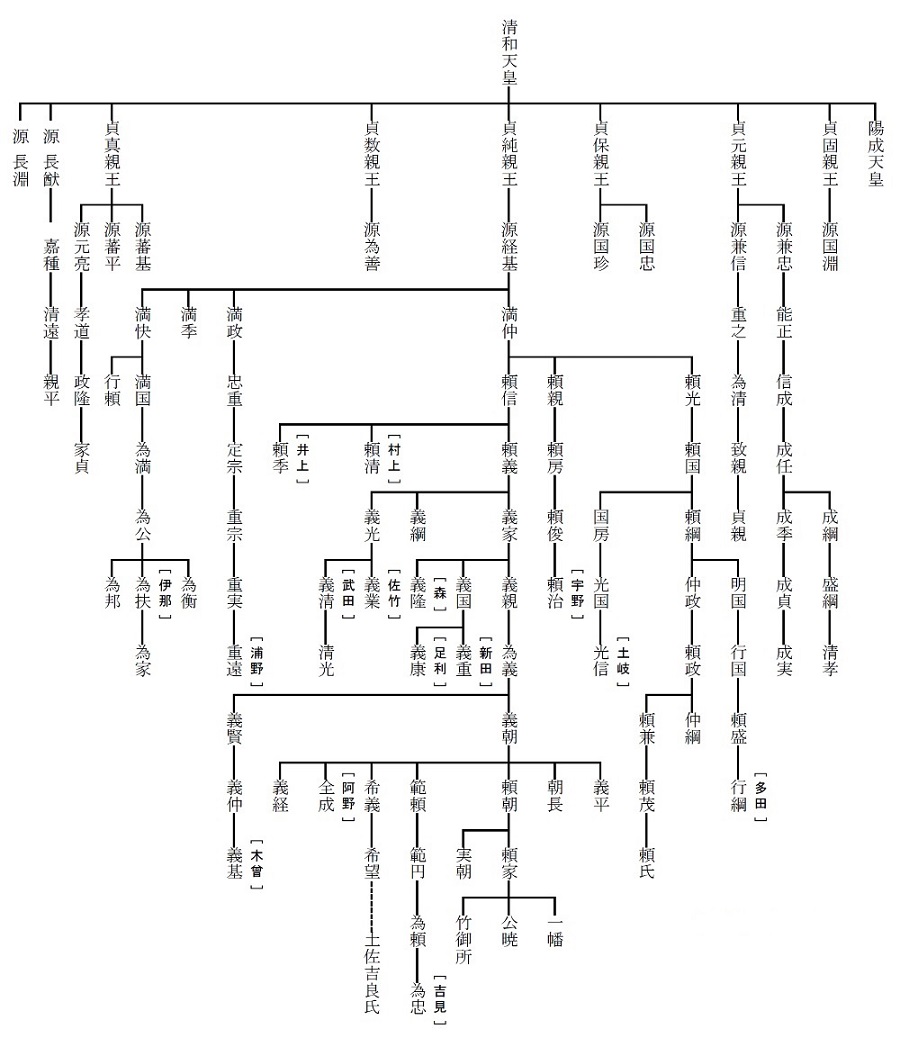

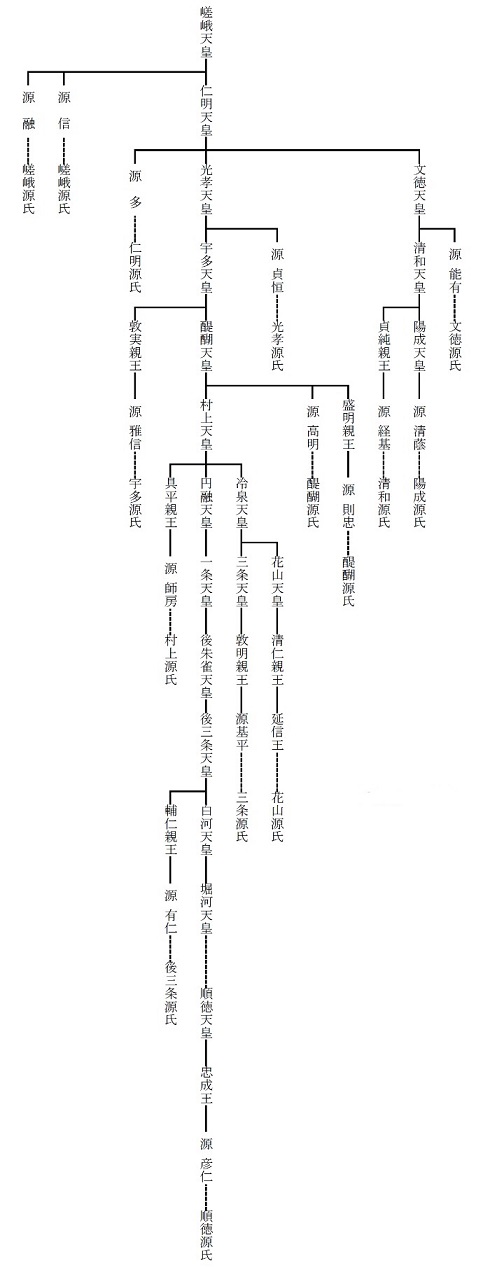

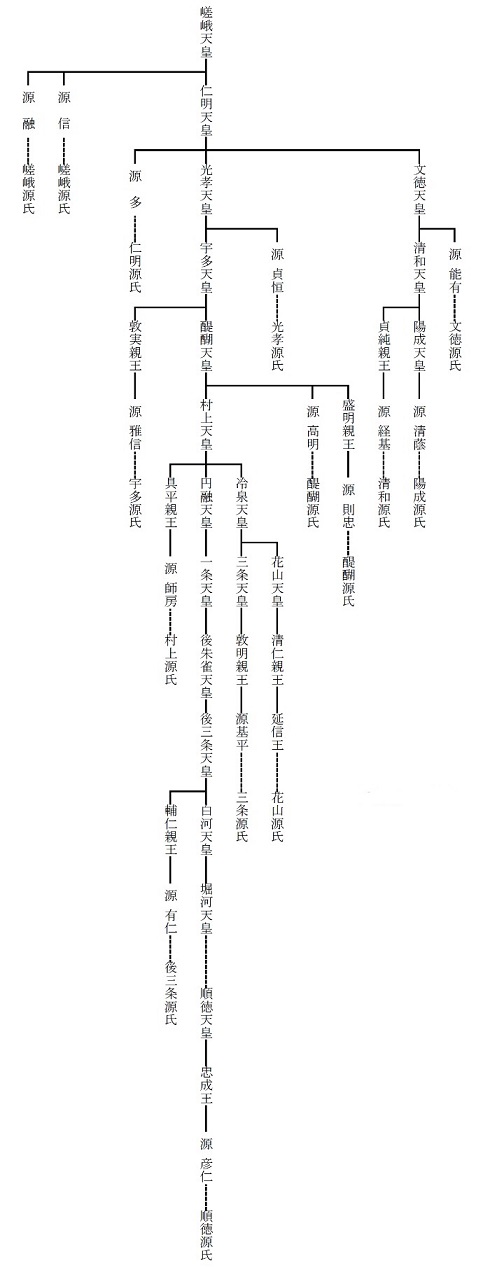

| 源氏系統図 |

|

| 源頼光 |

九六一年、清和天皇の皇子貞純親王の子六孫王経基に源姓を賜ったのに始まる清和源氏は、その後、武士階級として大きく発展した点で特に著名である。

経基は、武蔵介在任中、平将門と争ったが、その後、藤原純友の乱を平げて名をあげ、やがて鎮守府将軍となった。

経基の子満仲は河内守、摂津守等を歴任したのち、摂津多田荘に土着して「世に並びなき兵」と呼ばれた。

満仲には十名の男子がいたが、特に有名なのは、長子頼光・次子頼親・三子頼信である。

頼光は摂津多田荘を受け継いだ嫡流である。頼光といえば、四天王を率いて大江山の酒呑童子を退治したという英雄伝説で知られているが、

武力と財力を背景として藤原摂関家に親近し、正四位上に叙せられ、内昇殿をも許され、多田源氏の祖となった。

次子頼親は大和守をつとめたのち、宇陀郡を本拠として大和源氏の祖となり、三子頼信も河内守をつとめたことから、同国石川郡を中心に勢力を扶植し、河内源氏の祖となった。

頼信・頼義父子は平忠常の乱を平定して東国に進出し、頼義・義家父子も前九年、後三年の両役を通じて東国の領主層と緊密につながり、特に義家の声望は貴族を揺り動かした。

かくして清和源氏の主流は河内源氏に移り、この力は、やがて院政政権初期の武力的基礎となった。

多田満仲(源満仲)

|

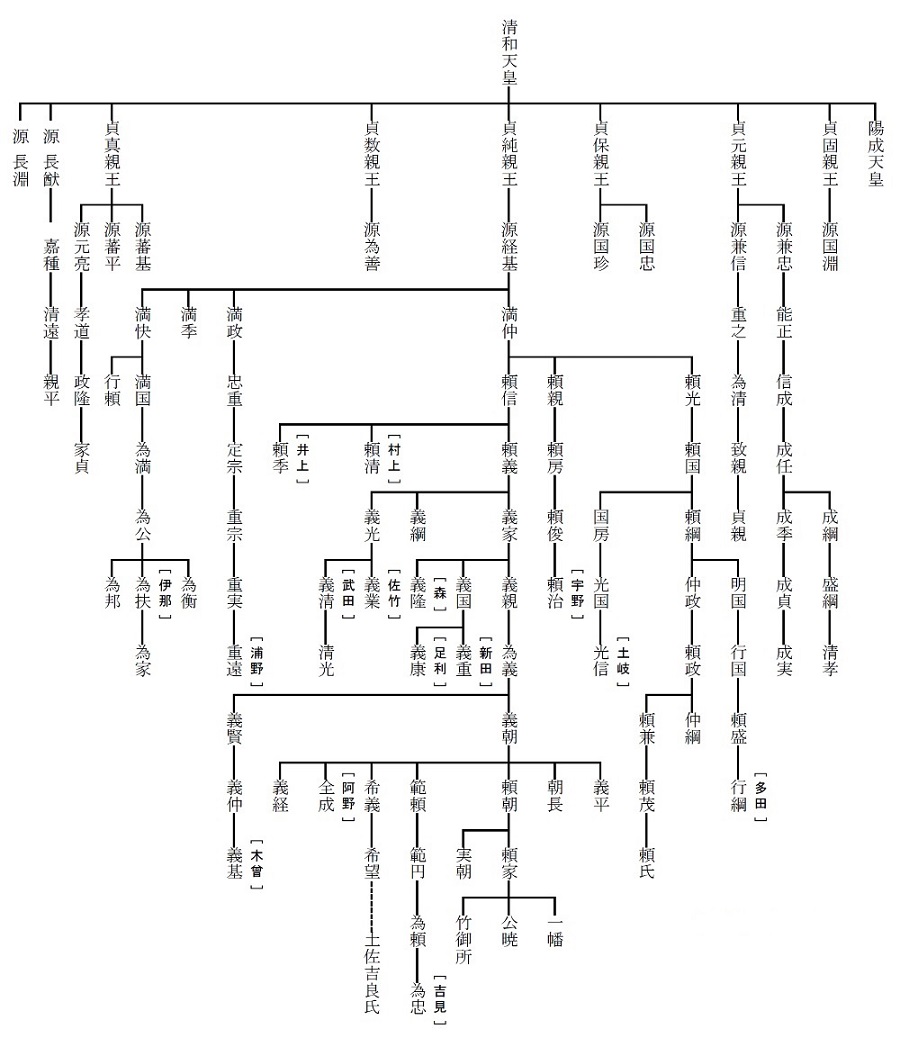

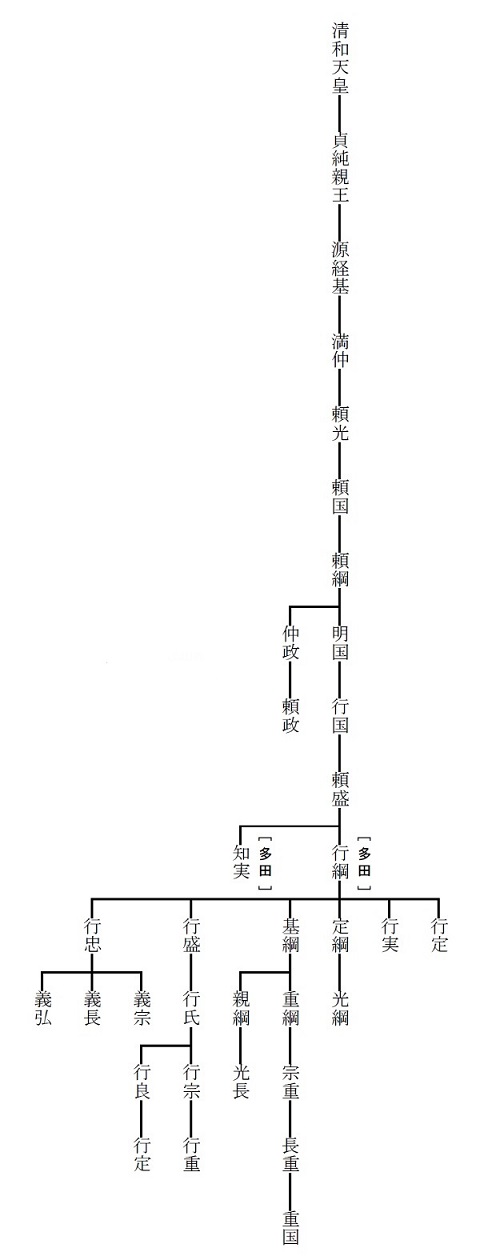

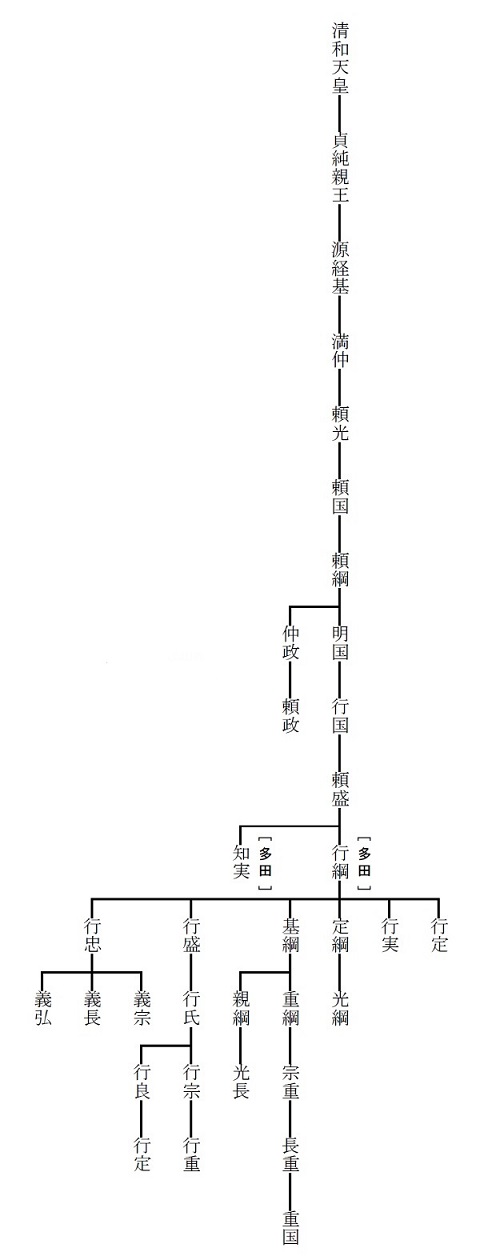

| 多田源氏系統図 |

|

| 源満仲 |

源経基の長子。摂津源氏の祖。藤原摂関家に接近し、摂関政治確立の端緒となった九六九年の安和の変をしくんだと言われている。

この変で平将門追討に功のあった藤原秀郷の子千晴が連座し、摂関家と結んだ満仲は武人としての地位を確立するに至った。

九八六年の花山天皇出家事件では満仲が警固に当たったと言われ、九九四年の大規模な盗賊追捕でも満仲とその一族が中心になっていた。

摂津守となって摂津多田を本拠とし、ここに多田院を創立したことから多田満仲と呼ばれた。

この本拠地に多くの郎等を養っていた様子が「今昔物語」に記されている。

満仲の代に武人としての基礎が確立したことは確かである。

多田神社(兵庫県川西市)

|

| 源氏まつり |

多田の地を開発した源満仲は、新田城に移り住んだ二年後の天禄元年(九七〇)ここに多田院を創建した。

満仲は長徳三年(九九七)八十五歳で死去し、遺命によって多田院に葬られた。

多田神社本殿北側に、その墓地が現存している。

多田院は建立以来、永い年月の間に数度にわたる大修復が行われたが、寛文年間(一六六一~一六七二)徳川四代将軍家綱の寄進によって完成したのが現存の建物である。

慶応四年(一八六八)に神仏の合祀が分離されたことによって、多田院は多田神社にかわり、源満仲を主神に頼光・頼信・頼義・義家を奉斎している。

多田源氏の祖

頼光の次男頼国も美濃、三河、備前、但馬、摂津等の守を歴任した。頼国も頼光同様「多田」を名乗らなかった。

その子頼綱になって、初めて「多田」を号したのである。

「尊卑分脈」には頼綱を「多田源氏」の祖と記されている。

多田源氏と鉱山

|

| 多田銀山坑道入口 |

|

| 鉛を吹く図(鼓銅図録) |

多田荘の場合に特に注意をしなければならないことは、猪名川上流に沿って鉱山をもとに発展したということである。

ここに根をおろした源氏は、この鉱山に目をつけ、その取得に力を尽くしたことと思われる。

その証拠に、この川の鉱山地区は能勢、猪名川、豊能の三町にまたがり、

特に一庫ダムの知明山系を中心に、現在千九百余の新旧の坑が認められる。

平安時代における鉱山の文献は乏しいため、源氏との関係は不明ではあるが、摂津源氏の流れをくむ多田蔵人行綱の富裕を見ても、想像以上のものと考えられる。

現在ときわ台ゴルフ場内には、タタラ谷(フイゴ=火をおこすための道具の意味)の名が残っており、知明山系を取り巻く部落内には特に、多田家人の多いこと等を推察しても相当盛んであったのではなかろうか。

また飯場跡に千軒(多いの意)という地名が存在することも見逃せない。

扶桑略記、百錬抄などによると、摂津国能勢郡から初めて銅を献じたことが後朱雀天皇長暦元年(一〇三七)四月にあったことが、

また同年八月「摂津国貢銅を七社に奉る」と記録されていることからしても、早くから採鉱のことがあったのは明らかである。

しかも扶桑略記、後朱雀天皇長暦元年三月一日の条に「摂津国献二銅金師子一掘出也」とある。これは、もちろん猪名川流域の鉱山を指すことは言うまでもない。

また「銅金師子」の師子の意味がはっきり分からないが、「金砂子」ではなかろうか。満仲在世前後にも、この事が記録されていることに注目すべきである。

トップページへ戻る