藤原氏

通史では、藤原氏は、はじめ大和朝廷の神事をつかさどり、もと中臣氏さらにそれ以前は卜部氏と称したが、大化の改新に功のあった鎌足が天智天皇から藤原朝臣の姓を賜った。

鎌足の次男不比等は、大宝律令の選集、平城京の経営に参画、娘光明子を臣下として初めて皇后に立てて、外戚として権力を振るうなど、律令官僚貴族としての藤原氏の隆盛を築いた。

以後、その子武智麻呂が南家、房前が北家、宇合が式家、麻呂が京家をひらいた。

これを藤原四家という。南家は仲麻呂、式家は百川・種継・薬子、

京家は浜成らが一時的に栄えただけで、いづれも政治的事件に関係し衰え、北家のみが繁栄し、藤原氏の主流となった。

北家では冬嗣以降、皇室と姻戚関係を保ち、皇室の権威を背景に旧豪族諸氏をおさえ、特に最盛期の道長以降は摂政、関白、太政大臣以下重要な官位を一族で独占し、

摂関政治と称する藤原氏専権の時代をひらいた。

平安末期から鎌倉時代にかけて院政と、それに続く武家勢力の発展に伴い、藤原氏の優位は次第に崩れていったが、その後も九条家、近衛家、二条家、一条家、鷹司家の五摂家が交代して摂政関白となって江戸末期に及んだ。

摂関政治

摂政は清和天皇の時代に藤原良房が、関白は宇多天皇の時代に藤原基経が任ぜられたのが始めであるが、村上天皇の時代までは、いつもおかれる官職というわけではなかった。

ところが、冷泉天皇の康保四年(九六七)、藤原実頼が関白に任ぜられ、さらに二年後、円融天皇が十一歳の幼少で即位されたとき摂政に任ぜられてからは、

天皇が幼少の間は摂政をおき、成長の後は関白をおき、天皇から一切の政治を任されるという政治体制が慣例になった。これを摂関政治という。

|

| 摂関政治の構造 |

| 摂関政治 |

|

| 天皇の政務の代行 |

| 幼少の天皇-摂政 |

| 成人後の天皇-関白 |

|

| 天皇との外戚関係 |

| 天皇の外祖父(母方の父)が実権掌握 |

|

| | 国政の審議 | | 摂関の権限 | | 文 書 | |

| | 太政官の議政官(公卿)による合議(陣定)により国政審議 |

| 官人・国司などの任免に大きな発言力をもつ |

| 宣旨(天皇の命令書)や官符(太政官の文書)が重視された | |

|

| 摂政・関白の経済基盤 |

| 官僚としての収入、寄進地系荘園 |

|

| | 摂政・関白の地位は、天皇とその外戚関係によるもので、その権力は天皇の権力そのものであった。そして、摂関政治は天皇や摂関の権力に結びつく特権貴族の集団によって支えられ、さらにその下には、彼らに私的に隷属する中流・下流の官人層があった。 | |

|

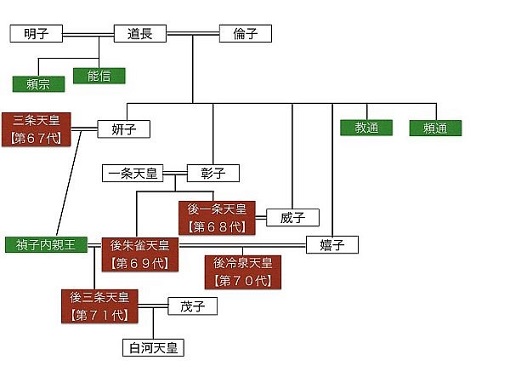

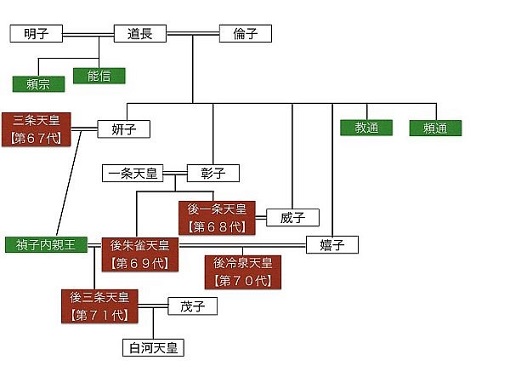

藤原道長の時代

摂関政治の全盛期は道長とその子頼通のときで、十一世紀の前半を中心に約七〇年間であった。

なかでも道長は、長徳元年(九九五)悪疫の大流行で死んだ兄道隆、道兼のあとを受けて、内覧右大臣兼左近衛大将となった。

その後、道隆の子伊周、隆家と権力を争い、両人を退け、さらに、その妹一条帝の皇后定子を逆境に追い込み、自分の娘彰子を中宮として正后併立制のはじめをつくった。

また、娘妍子を三条天皇の中宮にし、三条帝の病疾に乗じて退位を強制して、長和五年(一〇一六)彰子の生んだ敦成親王を天皇(後一条)とし、自分は摂政に就任した。

翌年、娘威子を後一条の皇后として三代の外戚となったのち、摂政の地位を息子の頼通に譲り、太政大臣を経て、寛仁三年(一〇一九)出家し法成寺にいて政界を牛耳った。

こうして道長は、この世の最高の権力と財力を握ったといってよい。しかし、一家に政権が独占された結果、朝廷はもっぱら儀式の役所になり、中央の政治は無気力になり、地方の政治も乱れていった。

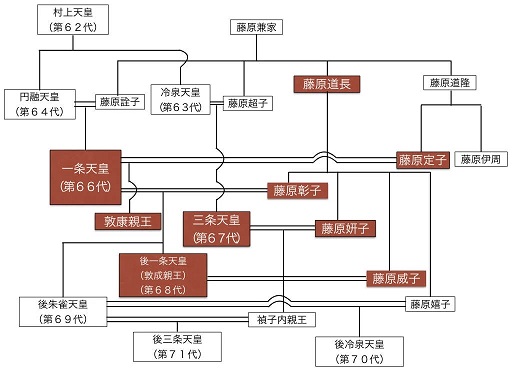

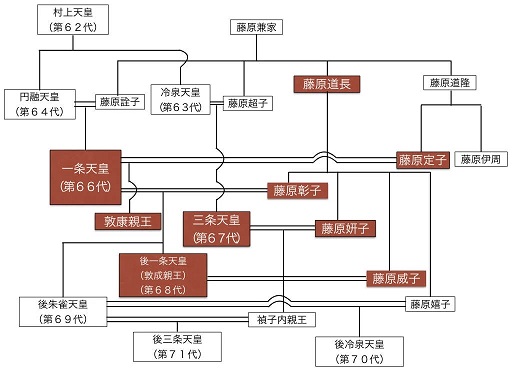

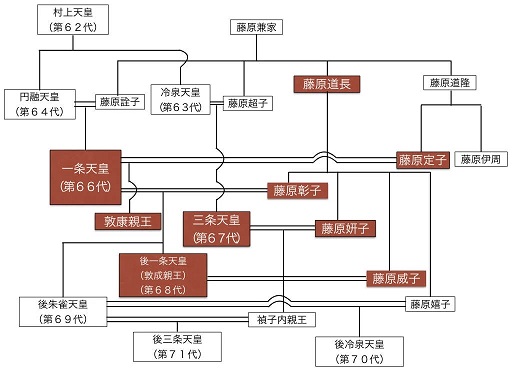

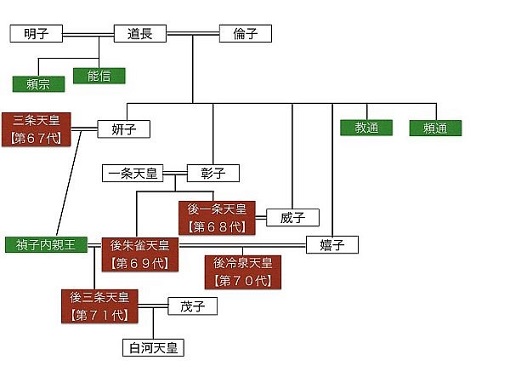

藤原氏と天皇家の姻戚関係

|

|

| 藤原氏と天皇家の姻戚関係 |

道長の時代は、後宮政治といってもよい。朝廷を巡って、その閨閥(妻の親類関係で勢力のある仲間)が濃厚に交差している。

左図を参照してみるとわかるが、道長の娘たちから生まれた男の子たちに、それぞれ別の娘や息子から生まれた娘たちが嫁ぐということが幾つも重なっている。

これらの系図から叔母、甥の関係が浮き上がってくる。当時は今でいう三親等の婚姻が、少なくとも宮廷では普通であり、しかも一夫多妻であったから、叔母も従妹も天皇の後宮には何人もいたことになる。

これが、日本の宮廷の一特徴をなしていた。貴い血を拡散させるよりは、凝縮させる考え方であり、古代エジプト王朝や日本の古代では、もっと血の近い人たちが結婚していた。

それは、サラブレットを作るのと似た原理なのである。

藤原氏と源氏

源経基は承平、天慶の乱(平将門、藤原純友の乱)の時、朝廷に荷担し、討伐軍に加わるなどして功績をたてた。

その子満仲も安和の変の時、橘繁延らの謀反計画を密告するなど、藤原氏に荷担した。

また、藤原兼家らが花山天皇を欺き、出家させた時にも、満仲はその護送役をつとめている。

満仲の子頼光は、藤原道綱を婿に迎えて厚遇した。また、道長の邸宅が新築されたときは、新邸に必要な調度品などを総て整えて献上した。

その献上品は贅を尽くしたもので、移転の当日には、大勢の人々が集まって目を見張ったという。効果は絶大で、派手好きな道長は、大いに満足したらしい。

頼光の莫大な財力は、頼光が諸国の受領となり、富を蓄えたことによる。その財力を使って藤原氏の気を引き、また受領に任命してもらう。このように、互いに利用し合って源氏と藤原氏は結び付いていった。

源 頼信

平安中期の武将。満仲の子。藤原道兼、次いで道長に仕えた。伊勢・陸奥・甲斐・石見・美濃・河内などの守を歴任して鎮守府将軍となったが、

万寿五年(一〇二八)の甲斐守のとき、上総国で平忠常が反乱したとき追討使として勝利し、この乱を機として東国に源氏勢力の基礎を開いた。河内源氏の祖となった。

安和の変と源高明

源高明は、九一四年、醍醐天皇の皇子として生まれ、母は源周子で、世間は西宮左大臣といった。九二〇年源姓を賜り、参議・右大臣・左大臣となった。

妻は時の権力者、藤原師輔の娘で、妻の姉の安子が村上天皇の中宮になると、高明は中宮大夫を兼ねた。

村上天皇には、憲平、為平、守平の三親王があったが、村上天皇は中宮の子、為平親王を愛し憲平親王が即位のあとに為平親王を皇太子にと考えていた。

そこで、高明は為平親王に自分の娘を嫁がせ、その将来に期待していたが、妻の父、師輔が九六〇年没し、中宮安子が九六四年と相次いで没したので、為平親王が皇太子になる可能性がなくなった。九六七年、村上天皇の死後、憲平親王が冷泉天皇となり、守平親王(後の円融天皇)が皇太子になった。

まもなく、安和二年(九六九)藤原北家と関係の深い、源満仲の密告により、為平親王擁立の陰謀があるとされて源高明は大宰権帥におとされ筑紫へ流された。

これが、安和の変で藤原氏が他氏排斥のために企てた謀略とされている。この変で、橘繁延、藤原千晴も連座して失脚した。

変後、藤原北家の藤原師尹は高明に代わって左大臣となり、以後、藤原氏の全盛時代を迎え、これと結んだ清和源氏の勢力も次第に台頭した。

トップページへ戻る