銅 鏡

「三種の神器」は皇位継承の際、皇位の象徴として、代々受け継がれてきたが、その所在は明らかでなく、起源もまた謎である。古代では、こうした神器を使って神託を受け、降霊の儀式に使った。

つまり、シャーマニズムの世界で巫女に必要な小道具だったようである。日本の三種の神器は、剣と玉と鏡で呪術的な道具として用いられた。「日本書紀」に初めて登場する三種の神器は、皇室のシンボルとしてではなかった。

日本では特に鏡を重要視した。

「魏志東夷伝」によると、倭と接していた馬韓(百済)の習俗について、「大木を立て鈴鼓を掛けて貴人に仕う」といっている。

これは記・紀にも出てくる神籬であり、寄り代であろう。邪馬台国の卑弥呼は鏡を好み、魏の国から百枚ももらっている。

中国では、鏡はあくまで化粧の道具であり、三千五、六百年前から銅鏡が使われている。ところが、日本では鏡は、神を祀る呪術の道具として使用されている。

鏡は神の寄り代で、仮に首に掛けていると、太陽の光を反射する。榊に掛けておいても日の神をそこに招いたことになる。

|

| 前漢時代の昭明鏡 |

|

| 連弧文「日光」銘鏡 |

|

| 三角縁神獣鏡 |

|

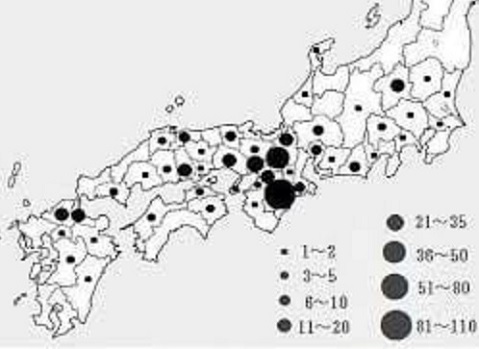

| 三角縁神獣鏡の分布図 |

ところで、中国ではすでに三千年ほど以前から鏡をつくっていた。鏡も、もとは土器とか甑とか鉢に水を入れた水鏡だった。それがやがて青銅器文化が盛んになり、銅に錫を混ぜた、青銅の鏡がつくられたようである。

錫の含有量が多いと鏡は白銅に近く、きれいな輝きをもつようになる。この鏡の背面に様々な装飾が施されている。

青銅鏡は、殷や周の時代の遺跡から出土するし、中国の戦国時代の鏡も多数発掘されている。形は円形、方形、八角形など種々である。八角形の鏡を日本では八咫の鏡と呼んでいた。

鏡の表面はよく磨かれ、裏面は鏡背といって、様々な文様が鋳造されていて、その文様によって名称がつけられている。

鏡背には、各時代の特色を表す文様、銘文がみられる。文字が鋳造されていることもあるが、判読不能のものもあり、めでたい言葉を刻んだだけという場合もある。

前漢の鏡には、さらに製作年号を記したのがあって、これを紀年銘鏡と呼ぶ。

中央に紐といって紐を通す部分がある。縁は平らな平縁もあれば、断面が三角形になった三角縁もある。

有名なのは、三角縁神獣鏡である。鏡の縁に三角形の文様が盛り上がって取り巻き、なかに神獣の文様が施されている。

中国から日本に輸入された鏡を舶載鏡といい、この鏡をまねて日本でつくったイミテーションを仿製鏡といっている。

もう一つ伝世鏡といって、昔から代々伝えられた鏡もあり、このように鏡は、舶来のものに、日本で模倣されたものや、伝世鏡が混在している。そして、それらが副葬品として古墳に埋葬されているので、鏡の製作年と古墳の製作法は一致しにくいのである。

邪馬台国の近畿説の考古学者は、魏の鏡は三角縁神獣鏡で、それが近畿を中心に出土している証明と主張した。

これに対し、反論派は、鏡は移動性が多いから、出土地点を基準に中国との直接交通を推断することは危険だと主張している。

ところで、古代人は、どういう方法で鏡をつくったのか。銅と錫を混ぜて坩堝で溶かし、それを鋳型に流し込んでつくったことは想像できるが、これまで鋳型は一度も出土した例がなく、坩堝も同様である。

銅鏡の鋳型を蠟石や砂でつくったので、完成と同時に壊れてしまったという説もあるが、同范鏡といって同じ鋳型で出来た鏡も見つかっており、神獣の文様の凹凸の部分についた傷が何枚もの鏡から発見されていて、すべて製造とともに壊したとは考えられない。

もう一つは、「踏み返し」で、これは粘土のようなものを鋳型にして、ギュッと押しつけると型がつく。そこへ、銅と錫を溶かしたものを流し込んで鏡をつくったとする説だが、この「踏み返し」の技術だと、原型よりは、少し小型になった。だから実際には、どういう製法でつくったのか実証はない。

日本では、この銅鏡を、呪術の道具として用いたので、種族ごとに、神宝として大切にしてきた。今でも、鏡師が和鏡をつくり、つくられた鏡のほとんどが神社の御神鏡として用いられている。

いろいろな銅製品

銅鐸

|

静岡県浜松市前原遺跡の

銅鐸とその出土状態 |

銅鐸は外国に例を見ない日本特有の器物である。考古学的な出土品としては有名だが、「日本書記」「風土記」「古事記」にも全く登場しない。

銅鐸がいっせいに姿を消すのは、三世紀ごろと推定され、理由は不明だが、忽然と地上から姿を消してしまった。

最初、天智天皇のころ発見されたが、銅鐸はめでたいものでなく、何か呪われたものと扱われたのか瑞兆とされず、むしろ、不吉な品として恐れを誘った。ところが、平安時代に発見されたときは、瑞兆として「扶桑略記」に記されている。

銅鐸は、いつごろつくられたのか。

紀元前三百年から紀元後二百年の間の約五百年に、近畿地方を中心に周辺一帯に広がったが、その材料は、銅、錫、鉛の合金で、一部の原材から、初期のものは、朝鮮製の銅矛や銅剣とほぼ同じという結果が出たが、

後期のものは、中国の前漢時代の鏡と似ていることから、その材料は、銅剣や銅鏡を鋳潰したのかもしれない。

また、四国の別子銅山には、九九・九九パーセントという純銅が塊でゴロゴロしていたという。それを熱したのかもしれない。

銅鐸は、三つの部分で構成されている。真中を「身」、上部は「紐」と呼び、まわりには鰭が付属している。

形は、偏平で筒型。銅鐸には六つ、四つの区画があり、文様がレリーフされている。動物では、イノシシ、シカ、トンボ、スッポン、カマキリ、ツル、カモ、カエルなどがある。

銅鐸は、誰にもわからないように地中深く埋めたのではなく、ある日、突然、銅鐸族の村に、征服者がやってきて、慌てて銅鐸を集めて、地中に埋めたのではないだろうか。

その時点で銅鐸は地上から消え、代わって鉄の文化、騎馬の文化になったのではないだろうか。

銅鐸は、どういう目的でつくられ、どこから鉱石を運び、製作者は誰で、どこから来て、どこへ行ってしまったのか、何に使われていたのかも解明されていない器物である。

トップページへ戻る