宗教改革

「歴史が変わる」と当時の人々は、思ったのではないか。今までのヨーロッパの歴史が、ルネサンスと並んで中世から近代への大きな転換をもたらせたものに、宗教改革がある。

当時のヨーロッパは、ローマ・カトリック教会によるキリスト教が、社会や政治、文化などの生活全般を規定するものとして、ものすごい影響力を持っていたのである。

そこへ、キリスト教を改めて見つめ直した宗教改革の運動は、一個の世界史的な事件をもたらした。

この改革運動を広めていく過程で、様々な対立や抗争が生まれ、諸派も出てきた。

ルター

|

| ルターの肖像画 |

ドイツは「ローマ教会の雌牛」として搾取の的となっていた事情から、反カトリック的機運が強く、一五一七年にルターが、免罪符を非難した「九十五ヶ条の論題」を提出して、宗教改革の口火を切った。

当然、カトリック教会との対立が起きたが、ドイツ国民からは、圧倒的な支持を得られた。

ルターの主張するのは「人は信仰によりてのみ、義とせらる」という思想で、万人司祭主義の立場をとり、聖書だけを唯一の権威としていた。

しかし、彼の同僚たちは万人司祭主義を曲解して、教会の聖像破壊や社会の秩序を乱す過激な運動を起こした。中でもツビッカゥのトマス・ミュンツァーらに指導された社会革命的な「再洗礼派」が、農民や下層市民に勢力を浸透させていった。

一五二五年に、この農民たちが蜂起して、ドイツ農民戦争が起こった。ルターはこのとき、農民たちを敵にまわして戦った。

彼は、あくまでも内面的・精神的な自由と神への服従だけを求めた。従って、農民の現実的な不自由は、耐え忍ぶべきであり、農民反乱は、神の作った秩序の破壊であると考えたのである。

ツウィングリ

|

| ツウィングリの像 |

一五二二年に、改革運動を始めたツウィングリは、翌年に「六十七ヶ条の論題」をめぐる公開討論会を行った。そして、再洗礼派との対立が起きた。

彼は、徹底的に再洗礼派を追放し、溺殺刑を布告して弾圧した。同じ改革者であるルターとも教義の解釈の違いから対立していった。

彼は一五三一年に、カッペル(チューリヒの南方十六キロ)でのカトリック軍との戦いで戦死した。

カルバン

|

| カルバンの肖像画 |

ツウィングリの後を継いで、ジュネーブ市改革運動を展開していったのは、フランス人ジャン・カルバンであった。彼は、フランスにおいて弾圧を受け、ジュネーブに逃れた。ジュネーブ市では、あらゆる教義についての対立はあったが、次第に多くの信奉者を得て、同市の政権を握った。

カルバンの思想は、ルターと異なり組織的で、プロテスタント独自の神学と教会を作り上げた。彼は、徹底した神の信念をもち、神の意志は絶対で、人がはかり知ることはできないという厳しい予定説を立て、キリスト信者は、選ばれた者としての自覚を持って、神の栄光を地上に現さねばならないと説いた。

ここから勤労自体が祈りであるという積極的な職業倫理が生まれ、カトリックの教えと異なって、営利や蓄財も正しいこととして認められた。

彼の教義(思想)は、カルビニズムとして広くジュネーブ市に留まらず、ヨーロッパの各地へ広まっていった。

彼自身には、抗争に参加したということはなかったが、彼の教えを受けたカルビニストたちには、今までの封建社会から近代市民社会へと移行する西欧の歴史に、大きな精神的支柱を与えた。

そして、ヨーロッパの各地で、今までの権力に対して果敢な戦いを挑んでいった。

フランスのユグノー戦争やオランダ独立戦争、イギリスのピューリタン革命、ドイツの三十年戦争などが、その代表例である。

イギリス国教会

|

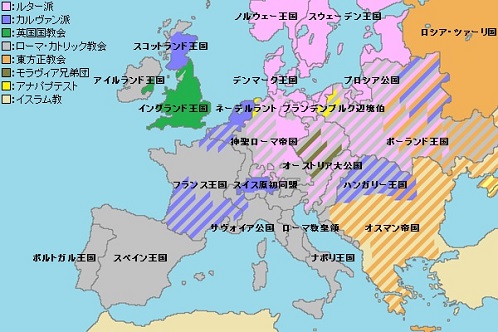

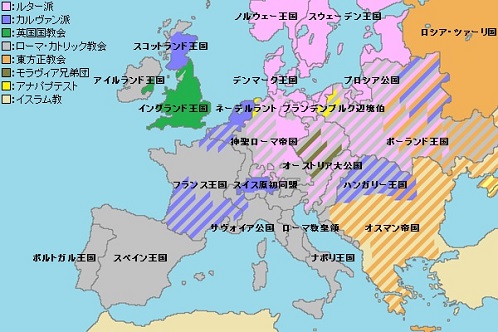

十六世紀のヨーロッパの

宗教分布 |

イギリスでは、信仰上の問題としてより、政治上の問題として起こった。

国王ヘンリー八世は、他国の改革運動に反対の立場をとっていたが、自身の問題から一五三四年に教皇と断絶し、首長令によって自らイギリス国教会の首長となり、修道院を解散させて、土地、財産を没収した。

教義の確立は、次のエリザベス一世の時に至って、ようやく行われたために、イギリスの教会は、新教の中でもカトリック的特徴を最も強く残している。

ルターに端を発した宗教改革の流れは、ヨーロッパ各地へ広がっていったことは前述した。ルター派は、主にドイツから北欧三国(デンマーク、スウェーデン、ネーデルランド)などの君主権力の強い所へ広がった。

カルバン派は、近代的宗教と呼ぶにふさわしく、スイスを中心にフランス、オランダ、イギリス、スコットランドなど、比較的広範囲に広がっていった。イギリスにおいては、前述したイギリス国教会と二分する広がりを見せている。

イエズス会

|

| イグナチウス・ロヨラ |

ルターをはじめとする新教の進出は、カトリックにとっても無視できないものであった。

プロテスタントの活発な運動に対抗して、スペイン人のイグナチウス・ロヨラが一五三四年に宗教改革によって、失われた地域を回復するために、パリで「イエズス会」を作った。

イエズス会は、それまでの修道会と異なった生活様式を取り入れ、近世修道会の先駆をなした。修道服・共誦聖務日課など中世の修道生活の主要なものを廃止し、時代の要求と布教のために、より適した生活様式を採用した。

彼らは、ヨーロッパに限らず、世界各地へ宣教師を派遣した。日本にイエズス会のフランシスコ・ザビエルが訪れたのは、有名である。

トップページへ戻る