忍者の歴史

忍者の素性

|

| 忍者 |

忍者というのは、忍術を使う者をいう。

「近江輿地志略」によると、

「忍者 伊賀、甲賀と号し、忍者という。敵の城内へも自由に忍び入り、密事を見聞して味方に告知する者なり。西土にいわゆる細作(しのびの者)なり。」と書かれてある。

他にも「武用弁略」の中で、

「忍者 これは自国、他国に身を隠し、或は敵城の堅固なるにも忍び入れて、密事を知る者なり。近来いうところの伊賀、甲賀の者の類なり。昔より伊賀、甲賀に此の道の上手ありて、其の子孫に伝ある故にしかいう。」と書かれている。

右記の書物などから見ると、伊賀者や甲賀者をもって忍者の代表というより、忍者そのものであるとしている。

忍者は、小説、テレビ、映画、そして漫画などで大活躍するほどに、時代物には欠かせないキャラクターになっている。

その風体と奇抜な忍術を駆使しての活躍ぶりは、見るものを退屈させないほどスリリングである。

しかし、実際の忍者というのは、どんな人達であったのだろうか。私たちが想像しているような活躍をしていたのだろうか。

忍者の使う忍術とは、窃盗の術だという。それは、あらゆる忍術書が「忍窃盗の伝」といっているからだという。そうすると、私たちが今まで思っていたイメージとは違う感じである。

忍者は、泥棒を先生として忍術を教わったのかというと、そうではない。忍者自身が泥棒であり、泥棒が忍術を使って乱世の諸将に雇われてスパイ活動を行った。

一時は、忍者が泥棒とスパイを兼業していた時期もあったが、雇われていた諸将から扶持を給され、やがては生活を保証されて、その臣下となったときは、泥棒を止めてスパイ専門にならざるを得なかったのである。

このように、忍者が泥棒を辞めてスパイを専門にするようになったのは、戦国の世から泰平の世に移った時、即ち江戸時代である。

しかし、この時代はスパイを仕事にする忍者たちにとって、平和であるが、不景気な時代であり、失意の時代でもあった。

ここで、忍者の実像に触れてみる。テレビなどでは、忍者の能力を個人に結集している。だが、本当の忍者の活動は、複数で行われる。だから個人で行動するというのは、極めて少数の例である。

虚像としての忍者は単一であり、実像の忍者は、常に複数であり、組織体である。個人の力より、組織の力である。

例えば、江戸城大奥の女中の中にスパイをおいて、城外と連絡を取る組織を各所に設ける。そして、伝馬やその他の手段で、この組織を上手に使ってリレーすれば、江戸城内の秘話が二~三日後には、信州の上田に届くことも決して不思議なことではなかった。

テレビ、電話のない時代であるから現代のように、即座に情報が伝達されるという事はないけれども、伝わり方が驚くほど早かったことは、確かである。

忍者は他にも、間者、忍びの者、透波、乱波、担猿ともいっていた。

この中で透波は関西で呼ばれていた名で、関東では乱波と呼んでいた。そして、わが国が戦争に明け暮れた戦国の世に現れた不思議な集団が、透波と呼ばれていた。

正体は山賊、野盗の類で、素性はあまりよくない者たちだった。美濃、近江の中部地域の出身者が大多数を占め、その数は二千人といわれた。大名たちは、互いに争って召し抱え、諜報(スパイ)作戦などに使っていた。

渡り透波といって浮浪人もいたが、抱え透波は、常勤として食禄が与えられた。

彼らは、戦況によっては、千態万様の働きをしたが、大別すると、諜報活動と奇襲作戦に分けられる。諜報活動には専ら抱え透波が用いられたが、大名たちは裏切られることを恐れて、妻子を人質にとった。武田家の軍組織にも透波の諜略戦隊が用いられていた。

彼らは、大名や武将の要請にこたえて傭兵ともなり、便衣隊(ゲリラ隊)ともなって、相手国の情報を集め、諜報活動の尖兵となり、また戦線を駆け巡って、夜討ち奇襲をかけて、ゲリラ戦の効果をあげたのである。

このことは、戦国の軍記に面白く語り伝えられ、戦記文学を飾っている。例えば、「北条五代記」「見聞雑録」「関八州録」「松尾軍記」などがそれである。また後になると透波は、その本来の姿である泥棒にたち返って、狂言に現れ、演劇文学に登場している。

因に秘密を漏らすことを「スッパ抜く」という、日用語の語源が透波から出ており、進退窮して抜き差しならぬ状態を「セッパつまる」というのも、セッパ(スッパの転化音)から出たという説もある。

透波は、小田原城合戦(一四九五)を境として戦列から姿を消した。

この透波は当時、隠密とも呼ばれたらしい。

|

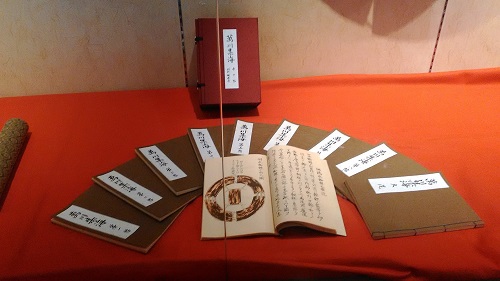

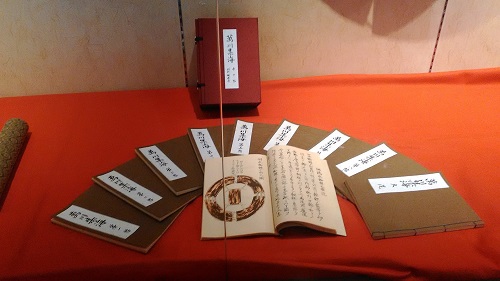

忍者のバイブル

「万川集海」 |

忍者には、階級(上忍、中忍、下忍)があった。ここで徳川幕府の隠密団を例にとる。上忍は、庭番頭であった服部半蔵がこれに当たった。中忍は、その部下の部隊長、参謀格で甲賀与力衆がこれに当たる。伊賀同心と称する庭番を下忍が担当する。

上忍、中忍は、よほどのことでもない限り、直接には行動をするのではなく、専ら下忍である伊賀者が担当していた。

しかも組織力を動員して、チームを作り、個々の事業、命令に対応していったのである。この組織力は強大であった。徳川三百年の長い歴史を安泰にしていたのも、この大規模な全国組織が、あったからである。

古今往来、いろいろの忍者組織があった。源義経、楠木正成、真田幸村、徳川家康、武田信玄、上杉謙信、北条早雲などという武将たちは、大なり小なり、忍者組織を駆使した人たちである。しかし、何といっても、徳川家康の完成した忍者組織ほど強力なものは、かつてなかったのである。

徳川家三代の将軍の時代を通じて、徳川家の忍者集団は、主として、外様大名の取り潰しのための領内非違(違法行為)の摘発、領国替えによる全国大名の再配置の効果の確認という大仕事に従事して、徳川三百年の治世の根底を創建していったのである。

そして、その中核にあったものは、伊賀者、甲賀者であり、伊賀忍者は、量からいって、中核の約七〇パーセントを占めていた。

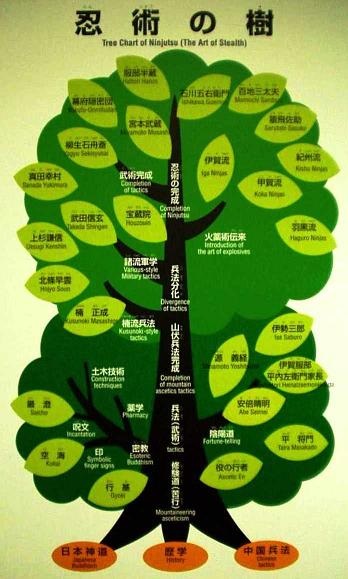

忍術とその歴史

忍者が忍術を使うと書いたけれど、「忍術」とは何だろうか。忍術とは、高度の間諜術(敵軍側の様子を潜かに探ぐり、情報を味方に知らせる技)である。

偵察、謀略、奇襲、後方攪乱を目的に、敵地へ潜行する特殊技術である。これは、その原理を中国の兵書「孫子」の用間篇にとっているという。

従って、広義の忍術とは、偵察、謀略を主とする用間(戦い方)の法全体をいうが、狭義の場合は、奇襲、後方攪乱に重点を置く特殊技術を指している。

前者は頭脳的で「陽忍」というのに対し、後者は実戦的で、これを「陰忍」といっている。術者たる忍者についていえば、陽忍を駆使するのは豪族クラスの上忍であり、陰忍を使うのは足軽クラスの下忍である。そして、この中間に随時両様の術を使う侍クラスの中忍がいた。

この忍術は、文字通り忍びの術であり、絶対の秘密であって、もしもこの秘密を勝手に話したり、聞いたりした者は有無を言わせず殺されたのである。これは忍者の社会で不文律として、固く守られた掟であった。

忍術の生い立ち

忍術の起こり

忍術が、いつごろに発生したものであるかは、定かではない。まず「しのび」の語源を探ってみたい。古い記録で「しのび」の秘密行動が書かれているのは、五百年くらい前のころである。

西源院本「太平記」によると、本間三郎の暗殺に「しのび」という文字が見られる。これが忍びの行動記録としては、最も古いといわれている。

聖徳太子が、伊賀国人の大伴細人という「志能備」を側に置いたというが定かではない。

忍術が、やや明確な名称となるのは、源平初期の「義経流忍術」や南北朝時代の「楠木流忍術」からである。そして、忍術という技能に高められ、一族一党が、その技能集団(忍者集団)として形作られた。そして、後世に伝承された忍者の技能が、現代流のスパイやゲリラ戦などに発達したのである。

ここで、楠木正成流忍術について触れてみたい。楠木正成は、幼児から河内の観心寺で成長し、山伏兵法に通じていた。彼は、楠木流忍術の始祖として知られている。その忍術の特徴は、その諜、謀源を庶民・大衆の層にまで広げた点にある。

そして、多数の伊賀忍者が、正成の部下に参じ、近畿の重要地に潜居し、その諜謀網を形成したのは著名な事実である。

なお、正成の諜、謀源は、彼が散所の長であったことから、その支配下の川人足、船頭、荷揚げ人足、陸送人足などの他、遊女、博徒、自由労働者、乞食などが、広範に組み入れられていたから、正成と提携して以来、新たにそれらの分野も伊賀流忍術の諜、謀源として加わったことになる。

正成没後は、伊賀忍者の中央活動は後退し、再び国内活動に集中するようになる。

| (注) | 散所とは、古代、中世に社寺、摂関家などに集団的に隷属し、運輸や土木作業などに従った賤民をいう。 |

忍術の宗家

忍術の宗家といわれる服部氏は北伊賀に、百地氏が南伊賀に興ったのは、源平時代のことである。

服部氏は平家の代官として、百地氏は土豪中の実力者として地侍たちを掌握していた。

この伊賀の地は鈴鹿、笠置の両山系に囲まれ、外界から遮断された閉鎖社会であった。

しかし、京までわずか八〇キロ、古来軍隊の通路にもなれば、敗残兵の潜入場所ともなった。そのために、自衛活動と寡をもって衆を討つゲリラ戦法が必要だった。

この中から、自然発生的に生まれたのが忍術だった。山また山のこの伊賀の地形が、それを育成するのに絶好の条件でもあった。

忍術は、戦国時代に多数の諸流として生まれた。伊賀流、甲賀流の他に扶桑流、甲陽流、根来流などが数えられる。

諸国の武将たちは、競って忍者を抱え、謀略戦や奇襲作戦に利用した。本格派の忍術は、伊賀流、甲賀流をおいて他になく、戦国時代には「伊賀の里」も乱世の例外にもれず、土豪が割拠した。しかしながら、外敵に対しては、上忍の下に一致して戦った。

天正伊賀の乱

彼らの外敵としては最も強大な織田信長を相手に、三年間にわたり抗争を続けたが、天正九年(一五八一)に織田勢四万六千の大軍に攻められ、ゲリラ戦のかいもなく惨敗した。

このとき信長は、将来の禍恨を絶つために、残酷な全滅作戦をとったのである。

この戦いを「天正伊賀の乱」と呼び、図らずも忍術史上の一大転機となっている。

伊賀忍者の統率者、百地三太夫と藤林長門は、敗れて消息を絶ち、配下の下忍も多く国外へ逃れ去った。

この脱出した伊賀忍者が、戦う諸国の武将に召し抱えられ、正統忍者を世に普及する結果を招いた。

前田家の伊賀五十人衆、福島家の伊賀忍者などとなり、後に越前流、福島流の忍術分派を立てている。

|

| 石川五右衛門 |

|

| 服部半蔵 |

百地三太夫は紀州根来に潜伏し、三好、松永の残党や本願寺とその宗徒(雑賀衆)、高野山、根来寺、一部の堺町衆などを結集し反織田、そして信長没後は、反豊臣の立場に立ち、腹心の石川五右衛門を堺に住まわせ、京、伏見、大坂を中心に、強盗、傷害、殺人などの事件を起こして、秀吉治世の中心地の治安を不断に攪乱し続けたのである。

伊賀の乱に無関係に存続したのが、徳川家に仕えた服部氏である。度々の戦いに功績を残しているが、最大の功績といえば本能寺の変での脱出劇である。

甲賀の忍者は、近江国の守護、佐々木氏についたが、その滅亡と共に徳川家に接近して、その庇護のもとに天正伊賀の乱の戦禍を免れた。

寛永十四年(一六三七)の「島原の乱」以降は、忍者の活躍する場所が無くなり、伊賀者、甲賀者を通じて事実上、忍者は消滅した。

トップページへ戻る